Kriege in Nahost. Die Konfrontation zwischen Israel und seinen Gegnern von 1948 bis heute

Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung- Datum:

- Lesedauer:

- 17 MIN

Der Nahostkonflikt ist aktueller denn je, hat aber eine lange zurückreichende Geschichte. Seit über 100 Jahren wird die Region immer wieder von Gewaltausbrüchen und Kriegen erschüttert. Es vermengen sich komplexe Interessenslagen unterschiedlichster Staaten und Gruppierungen. Der „7. Oktober« ist dabei ein, gleichwohl nicht das einzige zentrale Datum dieses Konflikts.

Terror: Nach dem gewaltsamen Überfall am 7. Oktober 2023 entführen Hamas-Terroristen Noa Argamani und 250 weitere Menschen aus Israel in den Gazastreifen. Am 8. Juni 2024 konnte sie im Rahmen einer Militäroperation befreit werden.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hatem AliDer Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 war der an Menschenleben verlustreichste Tag in der Geschichte des Judentums seit der Shoah. So wie die Anschläge vom 11. September 2001 in den USAUnited States of America unter dem Kürzel “9/11„ verschlagwortet werden, wird von den Ereignissen vor bald zwei Jahren häufig als “10/7 gesprochen. Für die an Terror und Vergeltung über Jahrzehnte gewöhnte Region waren Umfang und Brutalität dieser Aktion ebenso neu wie der folgende israelische Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen und später gegen die Hisbollah im Libanon. Zum ersten Mal seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973 rief Israel offiziell den Kriegszustand aus.

Die Ursprünge des Nahostkonflikts reichen gut 100 Jahre zurück. Seit dieser Zeit war es im mit Mandat des Völkerbundes von Großbritannien verwalteten Gebiet Palästina immer wieder zu Gewaltausbrüchen zwischen Juden und Arabern gekommen. Trotz ethnischer Spannungen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen und dem sowohl religiös fundierten als auch ideologisch begründeten Konflikt zwischen Islam und säkularem Zionismus handelte es sich im Kern um einen Territorialkonflikt.

Freund oder Feind? Das Verhältnis Israels zu seinen Nachbarstaaten war seit 1948 schwierig, häufig kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen, seltener zu Friedensschlüssen, wie mit Ägypten.

Bundeswehr/NogliDessen Ursachen lagen demografisch in der zunehmenden Einwanderung von Juden aus Europa, vor allem aus Osteuropa und Russland, nachdem es dort seit den 1880er-Jahren zu Pogromen gegen diese Bevölkerungsgruppe gekommen war und außerdem ein politisches (nicht religiöses) Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe entstand: der sogenannte Zionismus. Gleichzeitig verfolgte die britische Regierung während des Ersten Weltkrieges eine Politik, die sowohl dem jüdischen Volk als auch den arabischen Herrschern in der Region Land auf demselben Territorium versprach. Fast zwangsläufig kollidierten die Interessen der arabischen und der jüdischen Bevölkerung in den 1920er- und 1930er-Jahren auch gewaltsam. Jüdische Untergrundgruppen kämpften unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg darüber hinaus gegen die britische Mandatsmacht.

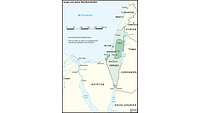

1947 beschloss die UNOUnited Nations Organization-Vollversammlung schließlich einen Teilungsplan für das bisherige britische Mandatsgebiet und die Gründung eines arabischen und eines jüdischen Staates. Die arabischen Nachbarländer lehnten den Plan ab, was am Ergebnis nichts änderte: 1948 wurden der neue Staat Israel gegründet. Unmittelbar nach seiner Ausrufung begann im Mai 1948 der Angriff Ägyptens, Syriens, Transjordaniens und des Irak gegen das junge Land. Dessen geostrategische Lage – entlang der südöstlichen Mittelmeerküste schmal von Nord nach Süd verlaufend, an der engsten Stelle nur ungefähr 15 Kilometer breit – war denkbar ungünstig. Dass Israel sich in seinem Staatsgründungskrieg dennoch durchsetzen konnte, lag an der Mobilisierung großer Teile der jüdischen Bevölkerung, an strategischer Beweglichkeit und an der militärischen Kontrolle des Raumes.

Am Ende dieses Krieges hatte Israel sein Territorium auf Kosten der im UNUnited Nations-Plan von 1947 den Arabern zugesprochenen Gebiete verdreifacht – mit einer gravierenden Ausnahme: Arabische Truppen konnten den Ostteil Jerusalems erfolgreich verteidigen, die Stadt wurde geteilt und die Altstadt mit der Klagemauer als wichtigstem jüdischen Heiligtum fiel an das Königreich Transjordanien (seit 1950: Jordanien). Da Jordanien nun das zuvor zum britischen Mandatsgebiet gehörende Westjordanland (international: die Westbank) annektierte und Ägypten den Gazastreifen besetzte, entfielen die territorialen Grundlagen für einen eigenständigen palästinensischen Staat.700 000 bis 750 000 Araber flohen zugleich aus dem neuen Staat Israel oder wurden von dort vertrieben. Für die auf Jahrzehnte in Flüchtlingslagern der Nachbarländer Verbannten sollte die „Nakba“ (arab. „Katastrophe“) zu einem bis heute die Feindschaft gegenüber Israel prägenden Motiv werden.

Und dennoch: Heute leben knapp 2,1 Millionen Araber in Israel, jeder fünfte Einwohner hat arabische Wurzeln und davon sind ungefähr zwei Drittel Muslime. Es sind die Nachkommen der 1948 in Israel verbliebenen Menschen dieser Bevölkerungsgruppe. Die arabischen Staaten zwischen Nil und Golf waren ihrerseits politisch nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Geflüchteten langfristig in ihre Bevölkerung zu integrieren.

Im Zeitraum zwischen 1948 und 1982 fanden in der Region fünf Kriege statt, in denen bis Mitte der 1970er-Jahre vorrangig Ägypten und daneben auch Jordanien, Syrien und der Irak die wichtigsten staatlichen Gegner Israels darstellten. Im Suezkrieg 1956 zielte Israel auf die Öffnung der von Ägypten gesperrten Seestraße von Tiran zum Roten Meer und damit einen freien Zugang zum Indischen Ozean. Besondere Bedeutung besaßen der Sechstagekrieg im Juni 1967 und der Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973: Ersterer geopolitisch, Letzterer militärisch. Denn im präventiv geführten Sechstagekrieg eroberte Israel die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen von Ägypten, das Westjordanland und Ost-Jerusalem von Jordanien und die Golanhöhen von Syrien. Syrische Artillerie konnte diese nun nicht mehr dazu nutzen, fast die ganze nördliche Hälfte Israels zu beschießen. Mit dem eindrucksvollen und geopolitisch bedeutsamen Sieg lud sich Israel jedoch langfristig ein gewaltiges Problem auf: Die eroberten Territorien wurden besetzt oder annektiert, und mit der Ansiedlung von Israelis auf den ursprünglich den Palästinensern zugesprochenen Gebieten entstand eine Quelle ständiger, auch bewaffneter Unruhen. Bis heute hält die Kritik an dieser Besatzungs- und Siedlungspolitik an.

Kampf um Handlungsspielraum: Im Suezkrieg (1956) als zweitem zwischenstaatlichen Krieg in der Region wollte Israel die Blockade der Straße von Tiran beenden und besetzte auch den Gazastreifen.

ullstein bild – ullstein bildIn Teilen der westlichen Öffentlichkeit gilt das Land gerade unter der politischen Linken deshalb als „kolonialistische “Macht, auch wenn es sich im Kontext der europäischen Kolonialpolitik zwischen dem 15. und 20. Jahrhundert um einen historisch fragwürdigen Vergleich handelt. Niemals hat Israel andererseits eine Phase dauerhaften Friedens erlebt, selbst dann nicht, wenn kein offen geführter Krieg herrschte. In militärischer Hinsicht steht dafür beispielhaft der sog. War of Attrition (Abnutzungskrieg) zwischen 1967 und 1970, bei dem auf dem Sinai immer wieder Angriffe von der ägyptischen Seite des Suezkanals durch Artillerie und Kommandotrupps ausgingen, auf die der jüdische Staat seinerseits mit Angriffen durch Kommandos und Schläge der Luftwaffe antwortete.

Obwohl also kein verlässlicher Frieden herrschte, ließ sich Israel dennoch am 6. Oktober 1973 durch Ägypter und Syrer überraschen: Der Angriff am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, bei dem die Ägypter über den Suezkanal auf dessen östliches Ufer vordrangen, verlief anfangs erfolgreicher als selbst von Kairo vorab erwartet. Auch wenn die Geländegewinne von den Angreifern nicht gehalten werden konnten und die unvorbereitete, aber in den Mechanismen der Mobilmachung eingespielte israelische Armee (Zahal, auch Israel Defense Forces – IDFIndirect Fire) letzten Endes militärisch überlegen war: Die arabischen Armeen hatten demonstriert, dass ihr vermeintlich unbesiegbarer Gegner ungekannte Schwächen besaß. Der Ausgang des Krieges trug zu einer politischen Annäherung bei, die im März 1979 dank USUnited States-amerikanischer Vermittlung im Camp-David-Abkommen unter dem Schlagwort „Land für Frieden“ zur Rückgabe des Sinai an Ägypten führte.

Glücklicher Sieg: Der israelische Verteidigungsminister Mosche Dajan (li.) und Generalmajor Ariel Scharon (re.) waren maßgebliche Akteure während des Jom-Kippur-Krieges, Aufnahme vom 18. Oktober 1973.

picture-alliance / dpaDoch war dieser Frieden keine Blaupause für den gesamten Nahen Osten, denn die ägyptische Regierung hatte mit Camp David gegen die drei „Nein von Khartum“ verstoßen. Schon zwei Monate nach dem Sechstagekrieg nämlich hatte die Arabische Liga in der sudanesischen Hauptstadt für ihr Verhältnis zu Israel kategorisch beschlossen: no peace, no negotiation, no recognition. Ägypten wurde für den Bruch der Regeln für zehn Jahre aus der Liga ausgeschlossen, und der ägyptische Staatspräsident Anwar as-Sadat (1918‑1981) bezahlte für die Annäherung an Israel zwei Jahre nach Camp David bei einem Attentat mit seinem Leben. Jordanien, das seit den 1980er-Jahren ebenfalls einen pragmatischeren Umgang mit seinem jüdischen Nachbarn pflegte, lernte daraus: Zum zweiten Friedensvertrag eines arabischen Staates mit Israel kam es nicht, bevor 1994 mit dem ersten Osloer Abkommen eine Verständigung zwischen Israel und den Palästinensern wenigstens in Aussicht gerückt war. Doch es waren nicht nur zwischenstaatliche Kriege, die den Nahen Osten zu einem militärischen Unruheherd machten. Mitte der 1960er-Jahre bildete sich mit der Palestine Liberation Organization (PLO) eine politische Vertretung der Palästinenser mit einem bewaffneten Arm: dazu gehörten keine regulären Streitkräfte, sondern vor allem terroristisch agierende Kämpfer.

Nachdem schon in den 1950er-Jahren Freischärler immer wieder aus dem Gazastreifen und aus der Westbank Anschläge im israelischen Kerngebiet unternommen hatten, meistens gegen die Zivilbevölkerung, entstand nun ein säkularer palästinensischer Widerstand, jahrzehntelang angeführt von Jassir Arafat (1929–2004).

Über das Mittel öffentlichkeitswirksamer Terrorattentate, wie gegen die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 in München, und zum Teil spektakuläre Flugzeugentführungen verstanden es die PLO und andere, kleinere Gruppen, die Situation der Palästinenser in die Weltöffentlichkeit zu tragen, dort im Bewusstsein zu halten und ihr Anliegen als legitim darzustellen und damit die angeblich notwendige Gegengewalt zu rechtfertigen. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt zeichnete sich ab, was nach „10/7“ besonders augenfällig wurde: Während die Israelis stark auf militärische und geheimdienstliche Maßnahmen setzten und dabei meist ihre Stärke ausspielen konnten, verloren sie bei dem, was heute als „Kampf um den Informationsraum“ bezeichnet wird, oftmals recht früh die Initiative. Das galt besonders im Libanonkrieg von 1982. Ziel Israels war die Vertreibung der mächtig gewordenen PLO aus dem nördlichen Nachbarland; politischer Gegner war nicht der fragile Libanon selbst. So gesehen erreichten die Israelis in diesem Krieg ihr Ziel. Sie besetzten bis zum Jahr 2000 den Süden des Landes und verloren dadurch aber erneut an internationaler Reputation.

Nach den Angriffen der Nachbarstaaten unter Führung Ägyptens und dem Widerstand der PLO wurden die beiden Terrororganisationen Hisbollah und Hamas wesentliche Träger des Kampfes gegen Israel. In der Ersten Intifada (arab. „Sich erheben“, „Abschütteln“) revoltierte die palästinensische Bevölkerung seit 1987 gegen die israelische Besatzung im Westjordanland und im Gazastreifen. Dieser auch „Steine-Intifada“ genannte Aufstand war der Anfang des Aufstiegs der sunnitischen Terrormiliz Hamas, die seitdem mit unzweifelhaft kommuniziertem Vernichtungswillen gegen den jüdischen Staat kämpft.

Zugleich schloss sich die nach der Vertreibung aus dem Libanon inzwischen nach Algier geflohene PLO-Leitung der Bewegung an und übernahm offiziell die Führung des Aufstands. 1988 rief sie einen palästinensischen Staat in den 1967 besetzten Gebieten aus – scheinbar eine Provokation Israels, tatsächlich aber indirekt eine Anerkennung seines Existenzrechtes, denn die Kerngebiete des jüdischen Staates von 1948 wurden damit nicht mehr in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund und nach dem Ersten Irakkrieg 1990/91 kam es 1993 und 1995 zu den beiden Abkommen von Oslo, die Arafat noch einmal groß auf die politische Weltbühne brachten und in einer begrenzten Selbstverwaltung von Westjordanland und Gaza mittels der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) mündeten. Der ausgleichende Geist der Abkommen fand aber weder unter einer Mehrheit der Israelis noch der Palästinenser wirklich Akzeptanz und der Oslo-Prozess kam mit der Ermordung des israelischen Premierministers Jitzchak Rabin (1922‑1995) durch einen jüdischen Fanatiker zum Stillstand.

"Steine-Intifada": Am 21. Dezember 1987 in Jerusalem werfen vermummte arabische Israelis Steine auf israelische Bereitschaftspolizisten. Die Intifada richtete sich gegen die israelische Besatzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes.

picture-alliance / dpa | AFPDie Zweite Intifada von 2000 bis 2005 war wesentlich gewalttätiger als die vorangegangene. Ihre Unterstützer verübten viele Selbstmordattentate im israelischen Kernland. Die Israelis reagierten darauf mit Militäroperationen und der gezielten Tötung von hochrangigen Gegnern. Am Ende stand der Bau einer Sperranlage entlang der Grenze zum Westjordanland und 2005 der Rückzug aus dem Gazastreifen, der danach unter die Kontrolle der Hamas geriet – womit die beiden selbst verwalteten Gebiete der Palästinenser politisch unterschiedlich geführt wurden, in Gaza von der Hamas, im Westjordanland von der PA. Im folgenden Jahr entführte die Hamas einen israelischen Soldaten, woraufhin Israel den Gazastreifen abriegelte – ein Zusammenbruch der Wirtschaft dort war die Folge. Der Ton war damit neu gesetzt, die Schärfe des Konfliktes blieb eine Konstante bis zur radikalen Steigerung im Oktober 2023. Hisbollah und Hamas sowie die diese Organisationen stützende iranische Führung verweigern Israel grundsätzlich das Existenzrecht. Die weiteren Auseinandersetzungen (Libanonkrieg 2006, Militäroperationen in Gaza 2008/09, 2012, 2014, seit 2023) untermauerten die Unnachgiebigkeit beider Seiten. In der Konfrontation Israels mit den Terrormilizen zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zu den früheren Kriegen: Denn die Arabische Liga konzentrierte sich schon nach dem Sechstagekrieg auf die Wiedergewinnung der 1967 besetzten Gebiete und zielte nicht mehr auf die Vernichtung Israels. Gleiches galt mit zeitlicher Verzögerung seit Oslo 1993 für die PLO. Hamas und Hisbollah dagegen ist solche Kompromissbereitschaft fremd.

Angefangen als Armee, die aus kampferfahrenen Untergrundorganisationen der britischen Mandatszeit hervorging, aber unter mangelhafter Ausrüstung litt, entwickelte sich die israelische Armee, Zahal, zur technologisch überlegenen Streitkraft im Nahen Osten. Die Zerstörungen im Gazastreifen, zuletzt seit Oktober 2023, sind ein zentraler Teil der israelischen Militärdoktrin: Solche Angriffe auf die Infrastruktur werden als Vorgehen gegen die Hamas gerechtfertigt, die wiederum systematisch aus ziviler Deckung heraus Israel angreift und dadurch den Schutzstatus der eigenen zivilen Bevölkerung in bewaffneten Konflikten untergräbt. Gleichzeitig sind israelisches Militär und Geheimdienste aufgrund beachtlich exakter Informationen zu hochpräzisen Schlägen fähig, wie zuletzt die gezielte Tötung eines großen Teils der Hamas- und Hisbollah-Führung gezeigt hat. Angriffe auf Führungspersonal, Infrastruktur und Logistik der feindlichen Terrormilizen dienen dazu, den Gegner strukturell zu schwächen und ihm Wissens- und Erfahrungsträger zu nehmen. Die spektakulären Angriffe mit explodierenden Pagern, Walkie-Talkies und Smartphones auf die Hisbollah im September 2024 vermitteln darüber hinaus die Botschaft, dass Israel jederzeit und überall handlungsfähig ist.

Die beiden wichtigsten Gegner Israels haben sich ihrerseits als „lernende Organisationen“ erwiesen. Gerade die Hisbollah hat durch die Entsendung von Kontingenten in den syrischen Bürgerkrieg nach 2011 Kampferfahrung gesammelt und das taktische Wissen von regulären Streitkräften erworben. Beide Terrormilizen kämpfen aus Tunnelsystemen, denen mit herkömmlicher Landkriegführung nicht beizukommen ist; und beide haben ebenfalls beachtliche Erfolge im Kampf um den virtuellen Raum erzielt.

Umstrittenes Gedenken: Das Denkmal auf den Golanhöhen erinnert an den Sechstagekrieg, in dem Israel diese besetzte. Die offizielle Annexion im Jahr 1981 wurde international nicht anerkannt.

picture alliance / Bildagentur-online | SchöningDie Kriege in Nahost bis 1973 waren relativ kurz und zugleich intensiv. Seit dem Libanonkrieg von 1982 kam es zu einer Akzentverschiebung zu langwierigen und oft niederschwelligen Kampfhandlungen gegen nichtstaatliche Akteure im Spektrum zwischen terroristischen und paramilitärischen Aktionen sowie regulärem infanteristischen Kampf. Während Israel unbestreitbar die führende Militärmacht im Nahen Osten ist, gelang es dem Land nach 1948/49 nicht, eine beständige strategische Antwort auf seine anpassungsfähigen Gegner zu finden, besonders seit dem Übergang zur asymmetrischen Kriegführung von PLO, Hamas und Hisbollah. Die international kritisierte israelische Besatzungsund Siedlungspolitik hat seit 1967 immer wieder den Unfrieden in der Region angestachelt. Massive Zerstörungen und die hohe Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen aufgrund von Luftangriffen seit den 2000er-Jahren haben Israel dem Vorwurf von Kriegsverbrechen ausgesetzt. Die Hamas versteht es bis heute, medienwirksam die Bevölkerung von Gaza als Opfer einer Aggression Israels darzustellen, obwohl der völkerrechtswidrige Akt von „10/7“ mit der brutalen Tötung von 1200 Israelis und der Verschleppung weiterer 240 als Geiseln gerade von ihr ausgegangen ist. Neben die militärische ist daher beinahe gleichwertig die (an die Weltöffentlichkeit gerichtete) narrative Domäne der Kriegführung getreten, also die Frage, wer die Oberhoheit darüber gewinnt, wie von diesem Krieg erzählt wird. Die israelische Gesellschaft ist davon nicht unberührt geblieben: Bei einem weithin uneingeschränkten Wehrwillen gibt es spätestens seit dem Libanonkrieg 1982 eine ethische Diskussion um die Grenzen der eigenen Kriegführung. Aufgrund geschichtlicher Erfahrung, theologischer Einflüsse und einer tiefsitzenden gesellschaftlichen Angst um das Überleben habe sich ein religiöser Ethno-Nationalismus mit militaristischen Zügen entwickelt. Es gehört zu den Leistungen des demokratischen Gemeinwesens in Israel, dass solche moralischen Fragen trotz der permanenten Vernichtungsdrohung reflektiert werden. Schon vor „10/7“ dürfte vielen Akteuren wie Beobachtern klar geworden sein, dass der militärische Einsatz keine Existenzgarantie bringen kann, gleichzeitig aber Israel immer aufs Neue militärisch gefordert sein wird.

Der Überfall am 7. Oktober 2023 geschah fast auf den Tag genau fünfzig Jahre nach dem Angriff Ägyptens und Syriens auf Israel 1973. Beide Male zeigte sich eine professionelle Armee erstaunlich ungewappnet. Doch kämpften 1973 Streitkräfte gegeneinander. Dagegen richtete sich die brutale Attacke am schwärzesten Tag der Geschichte Israels vorrangig gegen Zivilisten. Warum? Vor dem Hintergrund der Siedlergewalt im Westjordanland, der dort hohen palästinensischen Opferzahl und der Rhetorik rechtsextremer Minister in der Regierung von Benjamin Netanyahu arbeitete die Hamas auf eine medial verwertbare Gegenmaßnahme hin. Die besondere Grausamkeit des Angriffs 2023 und die bereitwillige Akzeptanz in weiten Teilen des Nahen Ostens dafür ist eine Quelle der Legitimation für die Hamas.

Der Nahostkonflikt ist einerseits ein eigenständiger Konflikt, in den aber in der Zeit des Kalten Krieges immer wieder internationale Spannungen hineingetragen wurden, die ihre Ursachen in der Konfrontation zwischen USAUnited States of America und UdSSRUnion der Sozialistischen Sowjetrepubliken hatten. Seit zwanzig Jahren strahlt ein anderer Konflikt, die Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und Iran, auf die gesamte Region aus. Vor dem Oktober 2023 soll angeblich eine Verständigung zwischen Riad und Jerusalem bevorgestanden haben, was der Iran über seine Stellvertreter Hamas und Hisbollah verhindern wollte. Eine solche Verständigung war aber nach Ansicht vieler Fachleute aus Diplomatie, Wissenschaft und Medien nicht Realität, sondern eher Wunschdenken der Biden-Regierung in Washington, die einen eigenen Beitrag zur Lösung des alten Konflikts liefern wollte. Immerhin hatte im Herbst 2020 Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain bilaterale Friedensverträge geschlossen. Saudi-Arabien zeigte dagegen anscheinend kein echtes Interesse an einem vergleichbaren Ausgleich mit Israel, zumal sich für das „Palästinenserproblem“ unverändert keine Lösung abzeichnete

Alle Maßnahmen Saudi-Arabiens dienten dazu, die arabisch-muslimische Welt hinter sich zu sammeln, um den Nahen Osten unter eigener Vorherrschaft neu zu ordnen. Dazu zählte auch die Wiederherstellung der Beziehungen zum Iran und die Unterstützung des syrischen Assad-Regimes (bis zu dessen überraschenden und schnellen Fall im Dezember 2024) – halb, um dem Iran nicht den Einfluss in Syrien zu überlassen, halb, um zu verhindern, dass Israels Position bei einem eventuellen Zerfall Syriens gestärkt werden würde. Iran dagegen griff im April 2024 erstmals überhaupt Israel mit Raketen und Kampfdrohnen direkt an. Eine weitere Eskalation konnte, wohl durch internationalen Druck auf beide Seiten, verhindert werden. Die iranische Führung muss als ein Verlierer der jüngsten Entwicklungen gelten. Grund dafür sind die massiven Verluste von Hamas und Hisbollah durch Israels entschiedene Reaktion auf den Angriff im Oktober 2023. Regionalkonflikt und Weltpolitik sind gerade im Nahen Osten mit seinen Ölreserven und geostrategisch wichtigen Gewässern (Suezkanal, Rotes Meer, Persischer Golf) untrennbar verknüpft. Ein wesentlicher Unterschied von 1973 zu 2023 liegt darin, dass der Jom-Kippur-Krieg letztlich den israelisch-ägyptischen Friedensprozess einleitete, während sich seit „10/7“ die Feindschaft zwischen Palästinensern und Israelis vertieft hat.

Zeichen der Hoffnung: Anlässlich der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens reichten sich der israelische Premierminister Jitzchak Rabin (li.) und der PLO-Vorsitzende Jassir Arafat (re.) im Beisein von USUnited States-Präsident Bill Clinton (mi.) die Hände.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS | RON EDMONDSDer militärische Konflikt zwischen jüdischen Siedlern und arabisch-palästinensischen Einwohnern begann in den 1920er-Jahren: von einem „hundertjährigen Krieg“ ist deshalb mitunter die Rede. Für die arabische Welt ist die „Palästinafrage“ mit der Vertreibung 1948, der Besatzung von Gebieten seit 1967 und dem Scheitern aller weiteren Lösungsversuche Grundübel der gesamten Politik im Nahen Osten. Doch haben die betroffenen Staaten die palästinensischen Flüchtlinge nach 1948 nie fest in ihre eigenen Gesellschaften integriert: um das Problem international präsent zu halten; um sich nicht des Vorwurfs einer stillschweigenden Akzeptanz des jüdischen Staates auszusetzen; um schließlich zu verhindern, islamistische Organisationen im eigenen Staat zu stärken. Mit „10/7“ haben sich auf voraussichtlich lange Zeit Modelle einer gemeinsamen staatlichen Regelung (die Zweistaatenlösung; die vage Idee eines binationalen Staates mit gleichen Bürgerrechten für Israelis und Palästinenser) zerschlagen. Da eine vollkommene militärische Niederlage der Terrormilizen nicht zu erwarten ist, beginne das eigentliche Problem – so der Nahostexperte Guido Steinberg – erst, wenn der Krieg endet und die Hamas als soziale Bewegung und in ihrem verbliebenen militärischen Potenzial unter Kontrolle gebracht werden muss. Die Ereignisse der vergangenen beiden Jahre lassen nicht annehmen, dass Frieden für die Region in absehbarer Zeit zu erwarten ist.

Muriel Asseburg/Jan Busse, Der Nahostkonflikt. Geschichte, Positionen, Perspektiven, München 2024.

Petra Ramsauer, Nahost verstehen. Wie eine Region die Welt in Atem hält, Wien 2024.