Den Frieden denken. Episoden aus dem Zweiten Weltkrieg

Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung- Datum:

- Lesedauer:

- 15 MIN

Der Frieden beginnt im Krieg – zumindest als Vorstellung. Die Frage nach dem „Frieden der Zukunft“ und nach Wegen aus dem Krieg ist ausgesprochen aktuell. Die Geschichte stellt zwar keine Blaupausen für die Gegenwart bereit. Doch ein Blick auf den Zweiten Weltkrieg und auf sein Ende 1945 kann erhellen, was es bedeutet, Frieden bereits inmitten des Krieges zu denken.

Symbol des Friedens: Die weiße Taube mit einem Ölzweig im Schnabel gilt schon in der Bibel als Symbol des Friedens. Hier nutzte die Künstlerin Margret Russer es für die Pfingstaktion des Osteuropa-Hilfswerks der Katholischen Kirche in Deutschland.

Jeder Krieg hat einmal ein Ende. Und dann? Frieden bricht nicht plötzlich aus. Den Frieden denken – dieser Prozess beginnt oft, lange bevor die Waffen schweigen. Frieden ist nicht nur ein Zustand nach dem Krieg, sondern ein aktiver Gestaltungsprozess, der während des Krieges anfängt. Doch welche Vorstellungen vom kommenden Frieden entwickeln sich inmitten eines Krieges? Der Blick auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Vorstellungen vom möglichen Frieden führt uns an unterschiedliche Orte: zu einem Gipfeltreffen im Nordatlantik, in ein Kriegsgefangenenlager, auf Fußballplätze, in die „Wolfschanze“ am 20. Juli 1944 und schließlich in die Gassen einer algerischen Stadt am 8. Mai 1945. Diese Stationen sollen beispielhaft verdeutlichen, dass der Frieden auf allen Ebenen gedacht und geplant wurde, von der großen Politik und der Ordnung der Welt bis hin zu den Lebensentwürfen einzelner Menschen. Damit öffnet sich auch der Blick auf die Vielfalt der Möglichkeiten, in denen sich Geschichte vollzieht.

Peacemakers? Der britische Premierminister Winston Churchill (re.) begrüßt am 10. August 1941 den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt (3. v. li.) an Bord des Schlachtschiffs HMS "Prince of Wales" vor der Küste Neufundlands.

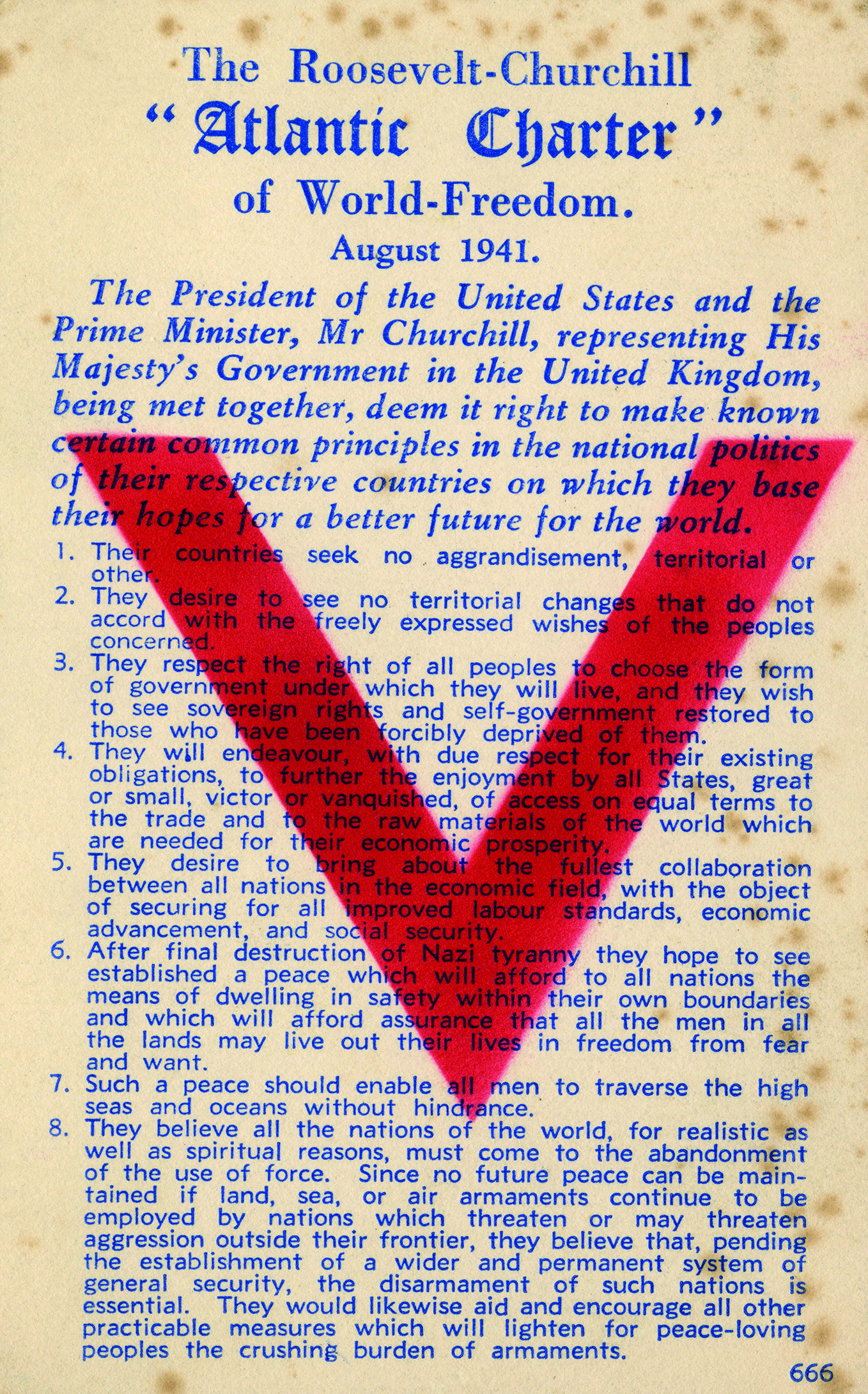

picture alliance / ASSOCIATED PRESSPlacentia Bay, Neufundland, 9. August 1941: Frankreich war 1940 von Deutschland in einem schnellen Feldzug besiegt worden. Im Frühjahr und Sommer 1941 hatte die Wehrmacht den Balkan in Windeseile überrannt und deutsche Truppen standen tief in der Sowjetunion, wo sie ihren Expansions- und Vernichtungskrieg weiter fortführten. In Asien stieß Japan immer weiter vor. Immerhin war eine Invasion Großbritanniens keine akute Bedrohung mehr und deutsche und italienischen Truppen konnten unweit der für das britische Empire wichtigen Lebensader, dem Suez-Kanal, gestoppt werden. Zudem flossen vielfältige Unterstützungsleistungen von den USAUnited States of America über den Atlantik nach Großbritannien. So stellte sich die Lage für Großbritannien dar, als die HMS „Prince of Wales“ mit einer Eskorte durch den Nordatlantik zu einem geheimen Treffen dampfte. An Bord des Schlachtschiffes war der britische Premierminister Winston Churchill. In der Placentia Bay vor der Küste Neufundlands trafen die britischen Schiffe auf einen Verband der USUnited States Navy. Churchill hatte die gefährliche Reise über den Atlantik gewagt, um in persönlichen Gesprächen mit dem USUnited States-Präsidenten Franklin D. Roosevelt für den Eintritt der USAUnited States of America in den Krieg zu werben und die Ziele beider Länder für eine Nachkriegsordnung zu diskutieren. Das Treffen auf dem Atlantik markierte den Auftakt einer Reihe von Kriegskonferenzen der Alliierten, die später auch die UdSSRUnion der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Exilregierungen und weitere Verbündete einschlossen und mit Orten wie Casablanca, Teheran, Bretton-Woods, Kairo, Jalta und Potsdam verbunden sind. Diese Zusammenkünfte dienten nicht nur der Klärung strategischer Fragen der Kriegführung, wie der Eröffnung einer zweiten Front und den Forderungen nach bindungsloser Kapitulation. Sie widmeten sich ebenso der territorialen Neuordnung Europas und Ostasiens sowie den grundlegenden Eckpunkten einer Nachkriegsordnung mit internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen. Die „Atlantik-Charta“ als Ergebnis des Treffens war zwar ein kurzes Dokument, ging aber in ihrer grundlegenden wie programmatischen Formulierung über die anschließenden Zusammenkünfte hinaus. Im aufziehenden Weltkrieg galt es, alternative Vorstellungen einer globalen Ordnung zu entwickeln, die den ideologischen und machtpolitischen Ansprüchen der Achsenmächte entgegengesetzt werden konnten. In acht Punkten bündelten Roosevelt und Churchill ihre „Hoffnung auf eine bessere Welt“ – wie es in der Präambel hieß. Beide Länder vereinbarten, keine territoriale Ausdehnung anzustreben, den internationalen Handel zu liberalisieren, die Freiheit der Meere sowie internationale Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialstandards einzuführen und die Abrüstung zu forcieren. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien verpflichteten sich, die Selbstverwaltung in allen Ländern zu unterstützen sowie allen Völkern die Wahl ihrer eigenen Regierungsform zu ermöglichen. Artikel sechs macht deutlich, dass diese Prinzipien nach dem Ende der Nazi tyranny auch für die Verlierer des Krieges gelten sollten.

Das Werben um mehr Unterstützung und für einen Kriegseintritt der USAUnited States of America angesichts der Lage zwang die britische Seite in Fragen der kolonialen Beziehungen des Empire zu erheblichen Zugeständnissen. Vor allem das Prinzip der Selbstbestimmung und die von ihm ausgehende Wirkung auf antiimperialistische Bewegungen in den

Die "Atlantik-Charta" vom 14. August 1941 mit einem großen roten "V" für "Victory" versehen

picture alliance / Mary Evans Picture LibraryKolonialgebieten wog schwer und war nur angesichts der Bedrohung durch die Achsenmächte für das britische Empire zu akzeptieren. Die „Atlantik-Charta“ war somit nicht nur ein Symbol der Hoffnung für alle im Kampf gegen Deutschland, Japan und ihre Verbündeten, sondern auch ein Schritt zu einer neuen Weltordnung. Die Charta markiert daher den Zeitpunkt, an dem die USAUnited States of America endgültig den Anspruch erhoben, eine global dominierende Ordnungsmacht zu werden. Die Regierung Roosevelt und ihre Berater dachten die Ordnung der Welt nicht mehr in den Kategorien von Einflusssphären regionaler Großmächte, sondern als globales, den gesamten Erdball umfassendes Projekt. Der Aufbau internationaler Organisationen, freier Welthandel und die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen waren wesentliche Elemente dieser Ordnung, die unter USUnited States-amerikanischer Führung zusammengeführt und am Laufen gehalten werden sollte. Auch wenn Institutionen wie die Vereinten Nationen in der „Atlantik-Charta“ ihre Wurzeln haben, so setzte sich die in den 1940er-Jahren gedachte Weltordnung nicht vollends durch. Zunächst dominierte der Kalte Krieg die Zeit nach 1945. Unter diesen Umständen war die „Atlantik-Charta“ nicht der Bauplan einer neuen Weltordnung, sondern die Geburtsurkunde der Idee des modernen „Westens“. Doch die Zukunftsvisionen der frühen 1940er-Jahre lebten dann in der „Neuen Weltordnung“ nach dem Ende des Kalten Kriegs zu Beginn der 1990er-Jahre wieder auf. In der entfesselten Dynamik der Globalisierung und dem ausgerufenen (vorläufigen) „Ende der Geschichte“ als vermeintlich sich nun rasant ausbreitende weltweite Durchsetzung universaler, liberaler Prinzipien fanden sie ihre Vollendung. Doch heute ist die liberale Weltordnung wohl in ihrer bisher größten Krise. Ihre Entwicklung erscheint ähnlich offen wie zu der Zeit, als die „Prince of Wales“ im Sommer 1941 auf Kurs Richtung Neufundland ging.

Kriegsgefangenlager Camp Como, USAUnited States of America, 19. Oktober 1944: Während des Krieges gab es etwa 35 Millionen Kriegsgefangene. Der in der Normandie in Gefangenschaft geratene Juraprofessor Walter Hallstein, später Rektor der Universität Frankfurt am Main, Diplomat und Kommissionspräsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, war einer von ihnen. Am 19. Oktober 1944 hielt er einen Vortrag vor 1000 kriegsgefangenen Offizieren der Wehrmacht. Anlass war die Eröffnung der Lageruniversität im Camp Como im USUnited States-Bundestaat Mississippi. Die Entstehung von „Lageruniversitäten“ war eine bemerkenswerte Entwicklung während des Zweiten Weltkrieges. In den Lagern fast aller Kriegsparteien entstanden Bildungsstrukturen, die gefangene Professoren und Lehrer organisierten. Die Bildungsinitiativen waren nicht nur ein Weg, die vermeintlich stillstehende Zeit der Gefangenschaft mit Struktur zu füllen und dem Lager-Koller vorzubeugen, sondern auch ein Beitrag zur Vorbereitung auf eine Zukunft jenseits des Krieges.

Reeducation: Deutsche Kriegsgefangene werden im Rahmen einer Lageruniversität mit der demokratischen Staatsform in Großbritannien vertraut gemacht, Norton Camp, Cuckney, Nottinghamshire, 12. April 1946.

akg-images / APDie in den Lagern absolvierten Kurse und Prüfungen entsprachen häufig den Standards der Hochschulen in den Heimatländern. Es bestanden enge Kontakte zu zivilen Universitäten, die Studienleistungen der Kriegsgefangenen wurden in der Regel anerkannt und ermöglichten einen Abschluss nach der Entlassung aus den Lagern. Nicht selten umfassten Lagerbibliotheken mehrere tausend Bücher. Viele deutsche Offiziere bekamen auch Einblicke in die akademischen und organisatorischen Strukturen vor allem des USUnited States-amerikanischen Hochschulwesens. Diese Erfahrungen prägten viele von ihnen nachhaltig und beeinflussten nach ihrer Rückkehr den Wiederaufbau der Wissenschaftsorganisation in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Mittlerfunktion der Kriegsgefangenen zeigt, dass die Bildungsprogramme in Gefangenschaft nicht nur persönlichen Zielen dienten. Politischer Bildung wurde von der Gewahrsamsmacht oft große Bedeutung beigemessen. Vor allem Lageruniversitäten in den USAUnited States of America und in Großbritannien boten Kurse zu Demokratie oder internationalen Beziehungen an, um Gefangene auf ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten oder auch um gezielt Personal für die Besatzungsverwaltung zu identifizieren. Neben universitären Abschlüssen wurden in einigen Lagern schulische und berufliche Qualifikationen vermittelt, die – ähnlich wie Programme in den Streitkräften – die Gefangenen auf das zivile Leben nach ihrer Entlassung vorbereiten sollten. Nicht umsonst trägt ein Flugblatt der Alliierten aus dem Sommer 1944 den Titel „Hier fängt der Wiederaufbau an“ und zeigt eine Gruppe lernender deutscher Kriegsgefangener.

Aurich, Kasernengelände, 12. Dezember 1943: Auf dem Sportplatz der Außenstelle der Marinenachrichtenschule kam der „TUS Aurich (Kriegsmarine)“ mit einer Mannschaft der Luftwaffe vom nahe gelegenen Fliegerhorst Jever für ein Fußballspiel zusammen. Organisierte Spiele zwischen militärischen Einheiten wie dieses, aber auch spontane Kicks in Ruhepausen bis hin zu länderspielartigen Partien in großen Stadien gehörten zum soldatischen Alltag während des Krieges. Ob auf dem Platz oder auf der Tribüne, Sport war ein zentraler der Teil der Truppenbetreuung und Mittel gegen Langeweile. Doch Fußball war mehr als nur Unterhaltung oder Beschäftigungstherapie. In vielen Berichten von Soldaten wird eine Kraft des Fußballs deutlich, die über das eigentliche Spiel hinaus geht. Als Realitätswandler vertauschte die sportliche Aktivität für einen Moment die Wirklichkeit, den Schrecken des Krieges, mit der des Friedens. Der Sport baute eine Brücke zwischen der Welt des Militärs und der des Zivilen, zwischen Krieg und Frieden und erlaubte so flüchtige Augenblicke, in denen der Frieden im Krieg oder zumindest die Illusion des Friedens und die träumerische Flucht in andere Zeiten und an andere Orte möglich war. Beim Spiel auf dem Aschenplatz in Aurich wird noch eine konkretere Dimension des Brückenschlages vom Krieg in den Frieden deutlich. Beim 0:5 Sieg der „Roten Jäger“ vom Jagdgeschwader 11 stand ein etwas ausgezehrter Spieler auf dem Platz: Fritz Walter. Walter war eines der großen Talente des deutschen Fußballs und hatte 1940 sein Debüt im DFBDeutscher Fußball-Bund-Trikot gegeben. Angeschlagen nach einer Malariainfektion war Walter frisch von der Infanterie in die Stabsstaffel des Geschwaders versetzt worden. Diese äußerst ungewöhnliche Personalmaßnahme hatte der Kommodore des Geschwaders, Hermann Graf, mit großem persönlichen Einsatz durchgesetzt. Denn Graf war nicht nur ein „Fliegerass“, sondern auch Fußballenthusiast. Im Laufe des Krieges baute er innerhalb seines Geschwaders einen respektablen Fußballkader aus Internationalen, wie man Nationalspieler damals nannte, und hochklassigen Vereinsspielern auf. Der hochdekorierte Jagdflieger Graf war ein wichtiger Teil des Netzwerkes von Reichstrainer Sepp Herberger. Graf hatte als Torwart selbst an Lehrgängen Herbergers teilgenommen und war mit dem Reichstrainer bekannt. Herberger nutzte diesen Kontakt geschickt für seine Operation „Soldatenklau“. Sein Ziel war es, die Spieler der Nationalmannschaft so gut es ging durch den Krieg zu bringen und in den Frieden zu retten.

Fußball als Rettung: Die deutschen Nationalspieler im Trainingslager in Ludwigsburg vor einem Länderspiel, 1944.

ullstein bild - ullstein bildWie im Fall von Graf nutzte der Reichstrainer ein Netzwerk von Verbindungen, Absprachen und Tricks. Mal wurde ein Spieler zu einer „wichtigen Sportveranstaltung“ abkommandiert und seine Reisezeit hinausgezögert, mal versetzte man Talente wie Walter in eine Einheit, die weniger Gefahren ausgesetzt war. Bei seinen Versuchen, Spieler vor dem Frontdienst zu schützen, konnte Herberger auf die Fußballverrücktheit einiger Kommandeure und Offiziere bis hin zu Unteroffizieren in Schreibstuben bauen. Denn der Fußball war bei vielen Einheiten beliebt und fußballerische Verstärkung oft willkommen. Die Tricksereien Herbergers machen auf ein Spannungsverhältnis aufmerksam, das sich um den Fußball in Kriegszeiten herum aufbaute. Hochklassige Fußballspiele waren ein Unterhaltungsmedium im totalen Krieg und ein wichtiges Instrument der Truppenbetreuung. Doch die Reichssportführung unter Hans von Tschammer und Osten wollte einige der „Sporthelden“ lieber auf dem Schlachtfeld als in Stadien sehen. Der „Heldentod“ bekannter, im Krieg gefallener Sportler wurde propagandistisch ausgenutzt. Sie wurden als Vorbild gefeiert und derlei Opferbereitschaft von der Reichssportführung regelrecht eingefordert. Doch Herbergers „Soldatenklau“ schützte Spieler wie Fritz Walter vor dem Grauen des Krieges. Er überlebte unversehrt. Nach dem Sieg im Endspiel bei der Weltmeisterschaft 1954 konnte Walter als Spielführer der deutschen Mannschaft zusammen mit nun Bundestrainer Herberger den Pokal im Berner Wankdorf-Stadion in den Himmel heben. Anders erging es mehr als 38 Internationalen, die nicht so viel Glück, Fürsprache und vielleicht auch weniger Talent in den Augen des Reichtrainers hatten und während des Krieges gefallen sind.

„Wolfschanze“, Ostpreußen, 20. Juli 1944: Gegen 12.42 Uhr explodierte die Bombe im Führerhauptquartier. Doch was sollte nach dem Tyrannenmord kommen? Natürlich hatte auch das Netzwerk des 20. Juli Pläne für die Zeit nach einem gelungenen Staatsstreich und für den erhofften Frieden. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe und Vorstellungen einte die Verschwörerinnen und Verschwörer die Überzeugung, dass die NSNationalsozialismus-Herrschaft durch ein politisches System ersetzt werden müsse, das auf legalen und moralischen Prinzipien basierte. Im Mittelpunkt der Ideen für eine post-nationalsozialistische politisch-soziale Ordnung stand für sie als kleinster gemeinsamer Nenner die Wiederherstellung des Rechtsstaates.

Vorkämpferin einer neuen Ordnung: Freya von Moltke (1911‑2010) war aktives Mitglieder des sogenannten Kreisauer Kreises.

Familie von Moltke / Freya von Moltke Stiftung für das neue KreisauDie angestrebte politische Ordnung orientierte sich stark an der preußischen Tradition der Gemeindeverfassung. Diese sah eine dezentralisierte Verwaltung vor, die auf kommunaler Ebene zwar Autonomie gewährte, gleichzeitig jedoch eine starke zentrale gesamtstaatliche Autorität behielt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Sicherung der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität. Hierbei wurde ein Gleichgewicht zwischen marktwirtschaftlicher Ordnung und sozialer Absicherung angestrebt. Zudem sollten Krieg und Judenverfolgung umgehend beendet werden, um weitere Zerstörungen und Opfer zu vermeiden und vor allem die nationale Einheit Deutschlands in angestrebten Friedensverhandlungen erhalten zu können. Zwar lassen sich von einzelnen Vorhaben und Ideen Linien in die Zeit nach 1945 ziehen, doch den Entwürfen von 1944 fehlte ein wesentliches Element demokratischer Ordnung: die politische Willensbildung durch freie und allgemeine Wahlen. Darin zeigten sich die im konservativen Milieu verbreiteten, antiparlamentarischen und antidemokratischen Haltungen, die noch dadurch verstärkt wurden, dass viele Verschwörerinnen und Verschwörer der Ansicht waren, die Instabilität des (demokratischen) Weimarer Parlamentarismus habe den Nationalsozialismus überhaupt erst ermöglicht. Aufbruchsstimmung ist in den erhaltenen Dokumenten daher nur in Ansätzen zu finden. Neben dem nüchternen Sprachstil fällt vor allem das Wort „Wiederherstellung“ auf. Es markiert die zentrale, rückwärtsgewandte Denkbewegung des nationalkonservativen Widerstands: Der Weg in Deutschlands Zukunft und Frieden sollte über seine Vergangenheit führen. Dem Nationalsozialismus wird die vermeintlich „gute alte Zeit“ gegenübergestellt, sodass das „Dritte Reich“ als vorübergehende Irritation in der Geschichte deutscher Staatlichkeit erscheint. Dieser Blick zurück ist aus der Zeit heraus erklärbar. Schließlich führte die vom Nationalsozialismus fast schon kultisch propagierte „Neue Zeit“ offensichtlich direkt in die Katastrophe. Die Jahre der NSNationalsozialismus-Herrschaft dürften bei vielen die Lust am Neuen und sämtliche utopische Energien aufgebraucht haben. Der Sommer 1944 schien wohl keine Zeit für demokratische Experimente zu sein.

Sétif, Algerien, 8. Mai 1945: Am Tag, als in Europa endlich die Waffen schwiegen, fielen in der Stadt Sétif im Norden Algeriens Schüsse. Bei der Feier zum Ende des Krieges waren verbotene Fahnen der algerischen Nationalbewegung zu sehen. Sie symbolisierten eine Verbindung zwischen der Beteiligung am Sieg über NSNationalsozialismus-Deutschland und der Forderung nach Unabhängigkeit der algerischen Bevölkerung. Die Fahnen standen dafür, wie der Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg in den bislang noch unter Kolonialherrschaft stehenden Teilen der Welt aussehen sollte. Um die Fahnen als Symbole politischer Emanzipationsforderungen gab es ein Gerangel mit der Polizei. Die Gewalt eskalierte. Demonstranten und Polizisten starben, französische Siedler wurden getötet, die Repression durch Militär und Milizen kostete viele Algerierinnen und Algerier das Leben. Die Angaben zu den Opfern schwanken zwischen 6000 und 45000 Toten. Die Ereignisse in Sétif, die anschließende Gewaltspirale und auch die Härte der Kolonialverwaltung waren ein Auslöser für den antikolonialen Widerstand und schließlich den algerischen Unabhängigkeitskrieg, der neun Jahre später begann. In den Kolonien der europäischen Imperien war das Denken über Frieden während des Zweiten Weltkriegs von der Aussicht auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung geprägt. Truppen aus den Kolonien Frankreichs und Großbritanniens hatten einen nicht unerheblichen Anteil an der Niederlage der Achsenmächte. Indien allein mobilisierte 2,5 Millionen Männer und Frauen, die auf allen Kriegsschauplätzen eingesetzt waren.

Koloniale Beteiligung: Für den Kampf gegen die Achsenmächte mobilisierten die Alliierten zahlreiche Soldaten in ihren Kolonien. Zwei britische Soldaten und ein französischer Soldat warten hier auf den Abtransport in ein Gefangenenlager, Mai 1940.

ullstein bild - WeltbildZwei Drittel aller Soldaten der Frei-Französischen Truppen, die in Nordafrika, Italien und Südfrankreich eingesetzt waren, kamen aus den Kolonialgebieten. Aber nicht nur Menschen waren ein Beitrag der Kolonien. Auch Rohstoffe und erhebliche finanzielle Mittel flossen in die Kriegsanstrengungen der Kolonialmächte ein. Die massive Beteiligung der Kolonien an der Kriegführung zeigte die Abhängigkeit der Kolonialmächte von ihren überseeischen Gebieten. Viele Kolonialisierte erlebten während des Zweiten Weltkrieges durch die militärischen Rückschläge die Verletzbarkeit ihrer Kolonialherren. Oft motivierte gerade die von den Kolonialmächten in Aussicht gestellte Hoffnung auf Veränderung das große Engagement für die alliierte Kriegsanstrengung. Teilnahme sollte auch Teilhabe bedeuten. In vielen Kolonien forderten Bewegungen daher zunächst politische und wirtschaftliche Reformen, wie mehr Selbstverwaltung oder Gleichberechtigung innerhalb imperialer Strukturen. Die Kolonialmächte gingen auf die Forderungen nach Mitbestimmung indes nur oberflächlich ein. In weiten Teilen blieben die Ideale, Praktiken sowie die Machtstrukturen des Imperialismus während und nach dem Zweiten Weltkrieg vorläufig noch intakt. Vor diesem Hintergrund und unter Einbezug der in der „Atlantik-Charta“ prominent vertretenen Werte von Freiheit und Selbstbestimmung gewannen in dieser Zeit radikalere Stimmen an Einfluss, die auf vollständige Unabhängigkeit drängten. Auch die Beteiligung am Kampf für Freiheit und Befreiung bei gleichzeitiger Erfahrung extremer Ungleichbehandlung stärkte die antikoloniale Bewegung und läutete das Ende der kolonialen Ära ein. Das neue Selbstbewusstsein in den Kolonien rüttelte an den Prinzipien der überkommenen imperialen Ordnung. Die Phase der Dekolonisierung begann und lief nur selten friedlich ab.

Frieden machen: Der Frieden beginnt oft mitten im Krieg – als Idee, Hoffnung oder als großer strategischer Entwurf. Die hier angerissenen Episoden aus dem Zweiten Weltkrieg zeigen, wie vielfältig Vorstellungen vom Frieden sein können: von globalen Visionen der „Atlantik-Charta“ 1941, die eine liberale Weltordnung und Selbstbestimmung versprachen, über die Bildungsinitiativen in Kriegsgefangenenlagern, die den Wiederaufbau vorbereiteten, bis hin zur Operation „Soldatenklau“, mit der ein Fußballtrainer versuchte, zumindest einen Kern der Nationalmannschaft in den Frieden zu retten.

Der Friedenszustand unter Menschen [...] ist kein Naturzustand [...] Er muß also gestiftet werden.

Die 38 gefallenen Nationalspieler erinnern hingegen stellvertretend an die nicht eingelösten Zukünfte und Hoffnungen der Millionen von Opfern des Krieges und der Massenverbrechen, denen ein Leben im Frieden verwehrt blieb. Das gilt auch mit Blick auf die politischen Vorstellungen des militärischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, die kurz ein anderes – wenn auch nicht unbedingt parlamentarischdemokratisches – Deutschland aufblitzen ließen. In den Kolonialreichen wurden die Erwartungen an einen Frieden, der Selbstbestimmung mit sich bringen sollte, enttäuscht. Dies führte zum noch stärkeren Widerstand gegen die koloniale Herrschaft. Die Gewalt des Weltkriegs mündete direkt in die Gewalt der Dekolonisation. So wird deutlich: Der Krieg trägt viele mögliche Zukünfte in sich – manchmal auch sich selbst. Nichtsdestotrotz wird der Frieden im Krieg geboren.

Richard Overy, Weltenbrand. Der große imperiale Krieg, 1931–1945, Berlin 2023.

Stefan Mayr, Unter Bombern. Fritz Walter, der Krieg und die Macht des Fußballs, München 2020.