Ein Ministerium Made in Germany. Die Geschichte des Verteidigungsministeriums

- Datum:

- Lesedauer:

- 7 MIN

In der Entwicklung des Verteidigungsministeriums wird nicht nur sichtbar, wie sehr die deutsche Zeitgeschichte mit der NSNationalsozialismus-Vergangenheit verbunden ist. Sie zeigt auch die besondere Abhängigkeit der Bundesrepublik vom internationalen Geschehen. Der Beitrag erzählt, wie nationale und internationale Kräfte ein Ministerium formten – und es bis heute verändern.

Richtfest auf der Hardthöhe: Die "Hardthöhe" wurde nach der Ermekeilkaserne die zweite Heimat des Verteidigungsministeriums, Juni 1956.

Bundeswehr/MunkerAm Anfang stand ein Provisorium, kein Ministerium. Im Herbst 1950 stellte Konrad Adenauer innerhalb seines Bundeskanzleramtes eine neue Dienststelle auf: „Der Beauftragte des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen verbundenen Fragen“. Selbst hartgesottene Ministerialbeamte empfanden diese Bezeichnung als zu umständlich. Die Behörde wurde daher bald nach ihrem Leiter, dem CDUChristlich Demokratische Union-Politiker Theodor Blank, nur „Amt Blank“ oder „Dienststelle Blank“ genannt.

Die hölzerne Amtsbezeichnung der Dienststelle Blank verweist allerdings auf die zentrale Bedeutung der internationalen Politik für die Geschichte des späteren Bundesministeriums der Verteidigung (BMVgBundesministerium der Verteidigung). Offiziell ging es nämlich um die Verstärkung westlicher Besatzungstruppen in der Zeit des beginnenden Kalten Krieges. Angesichts der Bedrohung aus dem Osten sollten sie die staatliche Sicherheit gewährleisten, da die Bundesrepublik über keine regulären Streitkräfte verfügte. Die Sowjetunion hingegen hatte große Verbände in Mitteleuropa stationiert und die DDRDeutsche Demokratische Republik stellte gemäß nachrichtendienstlichen Informationen bereits kasernierte Polizeieinheiten auf.

Doch es ging Adenauer nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Souveränität. Der Kanzler wollte die Bundesrepublik durch die Wiederbewaffnung in den Westen integrieren und als internationalen Machtfaktor etablieren.

"Ein Staat, der waffenlos ist, ist [...] ein Staat der Klasse B."

Es war die angespannte internationale Lage, die offizielle Überlegungen zum Aufbau westdeutscher Streitkräfte nur fünf Jahre nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg überhaupt erst möglich machte. Angesichts des Kalten Krieges war den Westmächten klar, dass sie zur Verteidigung Westeuropas nicht auf das Potenzial der Bundesrepublik würden verzichten können. Aber zu stark durfte sie nicht werden. Daher sollten deutsche Streitkräfte internationalisiert werden, zudem galten strenge Obergrenzen für die Größe und Anzahl der aufzustellenden Verbände. Fraglich war auch, ob Bonn ein Verteidigungsministerium aufbauen durfte.

Das mag verwundern, gehören Verteidigungsministerien heute doch zum Kernbestandteil von Regierungen weltweit. Allerdings schufen sich London, Paris und Washington ihre Verteidigungsministerien erst um 1947. Nach dem Zweiten Weltkrieg galten sie als zentrale Bausteine einer modernen Staatlichkeit.

Der Krieg hatte gezeigt, dass es für eine sinnvolle Strategieentwicklung und Ressourcenverteilung eines verteidigungspolitischen Zentrums in der Regierung bedurfte. Bisher war das Verteidigungswesen in den meisten Staaten auf eine Vielzahl von Behörden und Stäben verteilt, was auch die politische Kontrolle des Militärs erschwerte. Die nach 1945 geschaffenen Verteidigungsministerien entwickelten sich zu Organisationen, in denen Politiker und Militärs mithilfe einer professionellen Administration Entscheidungen treffen und umsetzen sollten.

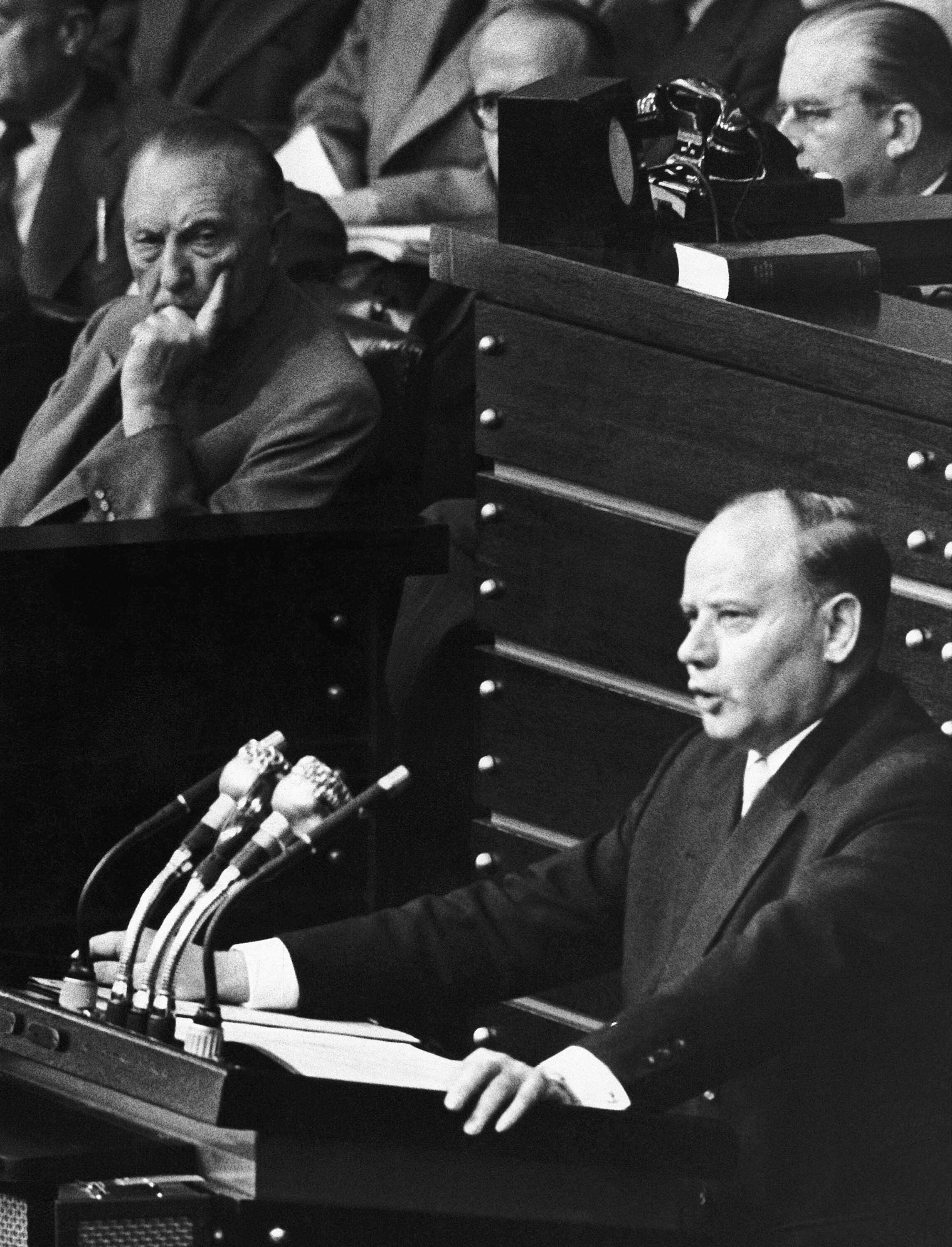

Verteidigung der Verteidigung: Ende Juni 1955 präsentiert Theodor Blank, der erste Verteidigungsminister der Bundesrepublik, unter Beobachtung von Bundeskanzler Konrad Adenauer, das umstrittene Freiwilligengesetz im Bundestag.

picture alliance/APDer Aufbau eines Verteidigungsministeriums war nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung und Souveränität geboten, sondern auch deshalb, weil Bonner Politiker und ehemalige Militärs keinesfalls zur Spitzengliederung des verbrecherischen „Dritten Reiches“ zurückwollten. Zum einen galt es, den Bruch mit der Vergangenheit zu unterstreichen. Zum anderen beschrieben viele der ehemaligen Wehrmachtoffiziere, die nun die westdeutschen Streitkräfte mit aufbauten, die deutsche Spitzengliederung der Vergangenheit als hochgradig ineffizient. Mochte diese Analyse zutreffen, diente sie auch dazu, einer kleinen NSNationalsozialismus-Elite die Schuld für die Niederlage zuzuschreiben.

Die internationalen Wiederbewaffnungsverhandlungen zogen sich in die Länge. Unterdessen entwickelte sich die Dienststelle Blank zu einem Schatten-Verteidigungsministerium. Nach dem NATONorth Atlantic Treaty Organization-Beitritt der Bundesrepublik war der Weg frei: Am 7. Juni 1955 verfügte Bundeskanzler Adenauer, dass aus der Dienststelle Blank das Bundesministerium für Verteidigung wurde. Blank wurde der erste Verteidigungsminister. Die Bundesrepublik verfügte nun über ein Ministerium, das nicht nur die Führung und Verwaltung der Bundeswehr in Friedenszeiten übernahm, sondern auch die nationale Interessenvertretung in der NATONorth Atlantic Treaty Organization ermöglichte. 1961 erreichte es seine Umbenennung in Bundesministerium der Verteidigung, womit es in die ehrwürdige Reihe der klassischen Ressorts – dazu zählten etwa das Auswärtige Amt oder die Bundesministerien der Finanzen oder der Wirtschaft – aufrückte.

Obgleich das BMVgBundesministerium der Verteidigung ein deutsches Ministerium war, lässt es sich aus einer rein nationalen Perspektive nicht angemessen verstehen. Das zeigt nicht nur seine lange Gründungsgeschichte, sondern auch ein Blick auf seine Kompetenzen. Es entstand zwar eine militärische Führungsabteilung, jedoch kein so bezeichneter Generalstab mit eigener Nachrichten- und Operationsabteilung. Der Verzicht auf ein eigenes Oberkommando war eine internationale Besonderheit und lief dem Streben nach internationaler Gleichberechtigung entgegen, war aber Voraussetzung für die gewünschte Integration ins westliche Bündnis. Hier zeigt sich die „beschränkte Souveränität“ der Bundesrepublik, die der Historiker Josef Foschepoth für die alliierte Post- und Telefonüberwachung festgestellt hat, auch auf dem militärischen Feld.

In seinem Aufbau knüpfte das BMVgBundesministerium der Verteidigung an deutsche Traditionen an, etwa bei der ministeriellen Arbeitsweise. Die in der Reformzeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstandenen deutschen Kriegsministerien, die teils ähnliche Merkmale wie die nach 1945 in der westlichen Welt geschaffenen neuen Verteidigungsministerien aufwiesen, wurden hingegen nicht traditionsgebend.

Bedeutsamer war die klare Orientierung am „Pentagon“, wie das USUnited States-Verteidigungsministerium nach seinem Unterbringungsort, dem charakteristischen fünfeckigen Gebäude am Potomac River, auch genannt wurde. Das dortige Modell eines Ministeriums unter dem zivilen Secretary of Defense, in das die militärischen Führungsstäbe der Teilstreitkräfte integriert waren und in dem Beamte und Militärs gemeinsam Dienst taten, überzeugte die deutschen Planer. Mit diesem Blick nach Westen unterstrich die Bundesrepublik, dass sie sich am demokratischen Staatsmodell orientieren und eine starke politische Kontrolle der Streitkräfte umsetzen wollte. Das Ministerium war zwar Made in Germany, wurde jedoch nicht allein nach deutschen Traditionen errichtet.

Die enge Anlehnung an die USAUnited States of America wurde auch darin erkennbar, dass die Presse den seit 1964 bezogenen Sitz des BMVgBundesministerium der Verteidigung auf dem Bonner Hardtberg als „Pentabonn“ bezeichnete. Später wurde die „Hardthöhe“ zum Synonym für das BMVgBundesministerium der Verteidigung. Wie sehr sich die Zeitläufe in Begrifflichkeiten spiegeln, zeigt sich darin, dass das erste Synonym längst vergessen und das zweite mit der Einrichtung des zusätzlichen Dienstsitzes 1999 in Berlin, der sich zum inoffiziellen Hauptsitz entwickelte, obsolet geworden ist. Stattdessen nennt die Presse das BMVgBundesministerium der Verteidigung – nach dem markanten Gebäude am Landwehrkanal – gelegentlich „Bendlerblock“.

Die Relevanz der internationalen Dimension zeigte sich auch in der Konsolidierungsphase des Verteidigungsministeriums während der 1960er-Jahre. Bei seiner Gründung wusste niemand, ob die ins Werk gesetzte Organisation auch funktionieren würde. Die ersten Jahre galten daher als Probezeit, in der die Nachfolger Blanks, die Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (1956‑1962), Kai-Uwe von Hassel (1963‑1966) und Gerhard Schröder (1966‑1969) den Aufbau ihres Ressorts immer wieder teils erheblich veränderten.

Der Reformeifer war auch Folge einer zunehmend turbulenten internationalen Großwetterlage. In den 1960er-Jahren machten zwei Entwicklungen eine Lösung der organisationalen Defizite zur drängenden Frage. 1967 beschloss die NATONorth Atlantic Treaty Organization eine neue Strategie, die Flexible Response. Sie sah vor, im Verteidigungsfall nicht zwangsläufig auf einen nuklearen Gegenschlag zu setzen, sondern auf einen Angriff auch mit konventionellen Mitteln reagieren zu können. Zeitgleich erlebte das westliche Bündnis eine fundamentale Krise, weil sich starke Militärmächte wie Großbritannien und die USAUnited States of America auf ihre nationalen Belange konzentrierten und ihre Truppen in der Bundesrepublik reduzierten. Das bedeutete, dass Bonn die entstehende konventionelle Lücke selbst schließen musste. Folglich drängten die USAUnited States of America auf eine erhebliche Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.

Zeitenwende: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPDSozialdemokratische Partei Deutschlands) schrieb im Osnabrücker Erlass die Rückkehr zur Landes- und Bündnisverteidigung fest.

Bundeswehr/Tom TwardyDie wiederholten Umgliederungen, die vor allem die militärischen Abteilungen betrafen, fanden 1970 mit dem von Verteidigungsminister Helmut Schmidt (1969‑1972) unterzeichneten Blankeneser Erlass ihren vorläufigen Abschluss. Der Erlass zielte darauf, politische und militärische Führung im BMVgBundesministerium der Verteidigung noch enger zu verzahnen und die Führungsfähigkeit der Bundeswehr zu verbessern. Schmidt schrieb damit Erlasse seiner Vorgänger fort, die das 1957 geschaffene Amt des Generalinspekteurs der Bundeswehr ebenfalls schrittweise gestärkt hatten.

Dessen ungeachtet bemängelten Sicherheitsexperten, vorwiegend aus der ehemaligen Generalität, dass die Befugnisse des Generalinspekteurs unzureichend und die Abteilungen des BMVgBundesministerium der Verteidigung nach wie vor ineffizient organisiert seien. Dass sie die westdeutsche Spitzengliederung häufig an den Modellen Frankreichs, Großbritanniens und der USAUnited States of America maßen, verweist erneut auf die Bedeutung internationaler Bezüge. Obwohl die Kritik an der Verteidigungsorganisation der Bundesrepublik bis zum Ende des Ost-West-Konfliktes nicht abriss, konnte sich kein Minister mehr zu einer größeren Reorganisation des BMVgBundesministerium der Verteidigung entschließen.

Erst der Zusammenbruch des sowjetischen Machtsystems, auf den eine lange Phase deutscher Auslandseinsätze folgte, erzwang wieder umfassende Reorganisationen des Ministeriums. Nach dem 11. September 2001 erhöhte sich die Erlassdichte erheblich. Auf den von Verteidigungsminister Peter Struck (2002‑2005) unterzeichneten Berliner Erlass für die Einsatzarmee von 2005 folgte bereits 2012 der Dresdner Erlass. Damit regelte Ressortchef Thomas de Maizière (2011‑2013) die Entscheidungsprozess ein einer nach der internationalen Finanzkrise zusammengesparten Bundeswehr. Lässt sich diese Entwicklung als Indikator für die beschleunigte Umordnung der internationalen Beziehungen lesen, so markiert der von Minister Boris Pistorius (seit 2023) unterzeichnete Osnabrücker Erlass von 2024 die Hinwendung des BMVgBundesministerium der Verteidigung zur der Landes- und Bündnisverteidigung in Zeiten globaler Unordnung. Die Krise des globalen Mächtesystems lässt das Verteidigungsministerium, das bereits während der Gründungsphase in seiner Substanz internationale Einflüsse aufgesogen hatte, erneut nicht unberührt. Internationale Bezüge erweisen sich somit als eine zentrale Dimension deutscher Zeitgeschichte.

Guido Thiemeyer, Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwischen Westbindung und europäischer Hegemonie, Stuttgart 2016.

von Christoph Nübel