ISAFInternational Security Assistance Force - Regionalkommando Nord

Deutschland übernahm die Rolle der Lead Nation im ISAFInternational Security Assistance Force Regional Command North und betrieb die Nachschubbasis Camp Marmal bei Masar-i Scharif.

Karfreitag, 2. April 2010: Bundeswehrsoldaten geraten bei der afghanischen Ortschaft Isa Khel in schwere Kämpfe mit den Taliban. Drei Soldaten sterben, acht werden verwundet. Es sind die bislang höchsten Verluste der Bundeswehr in einem Gefecht. Die Ereignisse in der Provinz Kunduz vom 2. April 2010 gingen in das kollektive Gedächtnis der Bundeswehr als sogenanntes Karfreitagsgefecht ein.

Gefährliche Mission: Der zerstörte Dingo des Golf-Zuges war Ziel des Sprengstoffanschlags am 2. April 2010 bei Isa Khel.

Privatarchiv Mario K.Das Karfreitagsgefecht war eine Zäsur in der Einsatzgeschichte der Bundeswehr. Dies betraf neben der Dauer der mehrere Stunden anhaltenden Kampfhandlungen auch die Höhe der Verluste. Es waren allerdings nicht die ersten und sollten auch nicht die letzten Opfer auf deutscher Seite sein. Der April 2010 wurde zu einem blutigen Monat für die Bundeswehr. Knapp zwei Wochen später, am 15. April, fielen vier Soldaten in der Provinz Baghlan, südlich von Kunduz. Auch in den Folgemonaten kam es immer wieder zu heftigen Gefechten im Raum Kunduz-Baghlan. Am 7. Oktober starb ein weiterer deutscher Soldat in Baghlan. Das lange als vergleichsweise ruhig bewertete Nordafghanistan verwandelte sich in eine Kampfzone.

Die Einsatzrealitäten in Afghanistan hatten sich geändert. Aus dem reinen Stabilisierungseinsatz, wie er 2001 begonnen hatte, war spätestens 2010 ein Kampfeinsatz geworden. Dabei stand die Bundeswehr in Afghanistan teilweise einem ausgebildeten und militärisch organisierten Gegner gegenüber. Sie kämpfte in einem Umfeld, in dem Freund und Feind nicht immer eindeutig identifizierbar waren, wo sicher wirkende Situationen plötzlich kippen konnten. Unter den Soldaten wurde von „Krieg“, in der Politik von „kriegsähnlichen Zuständen“ gesprochen. In der Abschreckungslogik des Kalten Krieges galt für die Soldaten der Bundeswehr Jahrzehnte lang: „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen“. Nun rückten Töten und Getötet werden in die Erfahrungswelt der Streitkräfte. Deutsche Soldaten mussten wieder kämpfen können, um ihren Auftrag zu erfüllen – und um zu überleben.

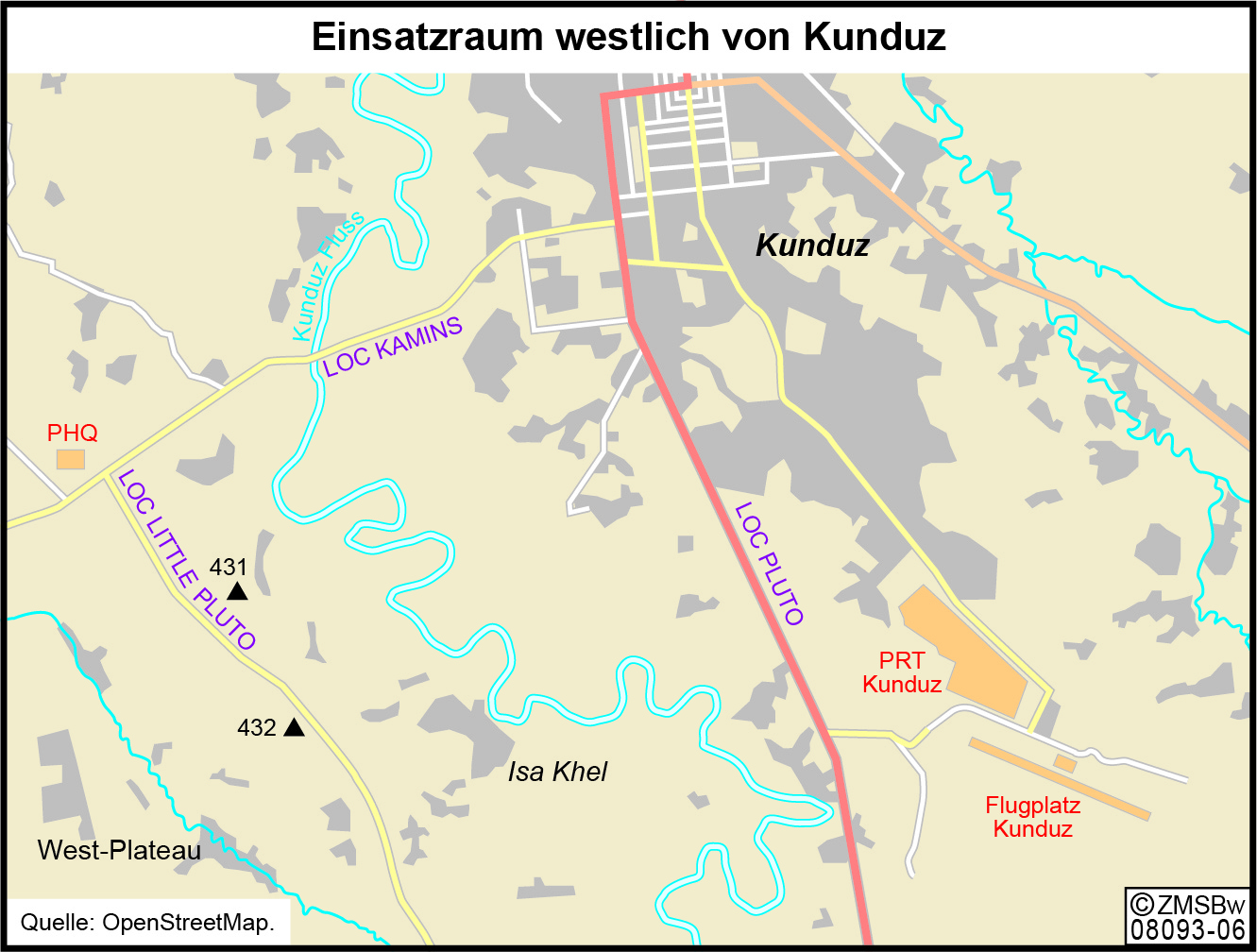

Vogelperspektive: Der Einsatzraum westlich von Kunduz, in dem sich das Gefecht bei Isa Khel abspielte

Bundeswehr/NogliSeit 2009 hatte sich die Sicherheitslage in der Provinz Kunduz zunehmend verschlechtert. Aufständische kontrollierten weite Teile der Region. Die Bewegungsfreiheit der internationalen Sicherheitskräfte beschränkte sich vor allem auf die größeren Verbindungsstraßen, die sognannten Lines of Communication (LOC). Immer wieder kam es zu Anschlägen und Feuergefechten. Die Bundeswehr zählte für 2009 über 200 „sicherheitsrelevante Zwischenfälle“ in der Provinz Kunduz. Insbesondere der Distrikt Chahar Darreh galt als ein Unruhedistrikt, der als Rückzugsraum der Aufständischen diente. Diese setzten sich aus unterschiedlichen Gruppierungen zusammen: verschiedene Gruppen der Taliban, Milizen aus Baghlan sowie auch Angehörige internationaler Terrororganisationen. Ihre Stärke schätzte die Bundeswehr auf mehrere Hundert.

Seit Ende Februar 2010 befanden sich Soldaten des Fallschirmjägerbataillons 373 aus dem niedersächsischen Seedorf im Einsatz in Kunduz. Etwa 130 von ihnen waren Angehörige der 1. Infanteriekompanie, einer von drei Kompanien, die dem Kommandeur des Regionalen Wiederaufbauteams (Provincial Reconstruction Team, PRTProvincial Reconstruction Team) Kunduz als Manöverelemente dienten. Den Soldaten standen in den nächsten vier Monaten regelmäßige Einsätze außerhalb des Feldlagers Kunduz bevor. Es galt, den Raum Kunduz gegen die Aufständischen zu schützen, die Bewegungsfreiheit auf den Hauptverbindungsstraßen zu gewährleisten sowie mit den afghanischen Sicherheitskräften zusammenzuarbeiten. Die Kompanie bestand aus den drei Infanteriezügen „Foxtrott“, „Golf“ und „Hotel“ (mit zwei Schützenpanzern „Marder“ verstärkt) sowie weiteren Unterstützungskräften.

Seit dem 31. März 2010 operierte die 1. Infanteriekompanie aus dem Außenlager im Polizeihauptquartier (PHQ) von Chahar Darreh heraus, neun Kilometer vom Feldlager Kunduz entfernt. Das Ziel der PRTProvincial Reconstruction Team-Führung in Kunduz war es, den eigenen Operationsraum Richtung Süden auszuweiten. Eigene Kräfte der Kompanie waren auch in Außenposten entlang der LOC „Little Pluto“ südlich des PHQ auf den Höhen 431 und 432 genannten Lehmhügeln eingesetzt. Alles weiter südlich davon galt als Feindgebiet, von den Soldaten nur „Kill Zone“ genannt.

Letzte Bastion: Hinter der sogenannten Höhe 432 begann ein Gebiet, das von den Soldatinnen und Soldaten auch als "Kill Zone" bezeichnet wurde.

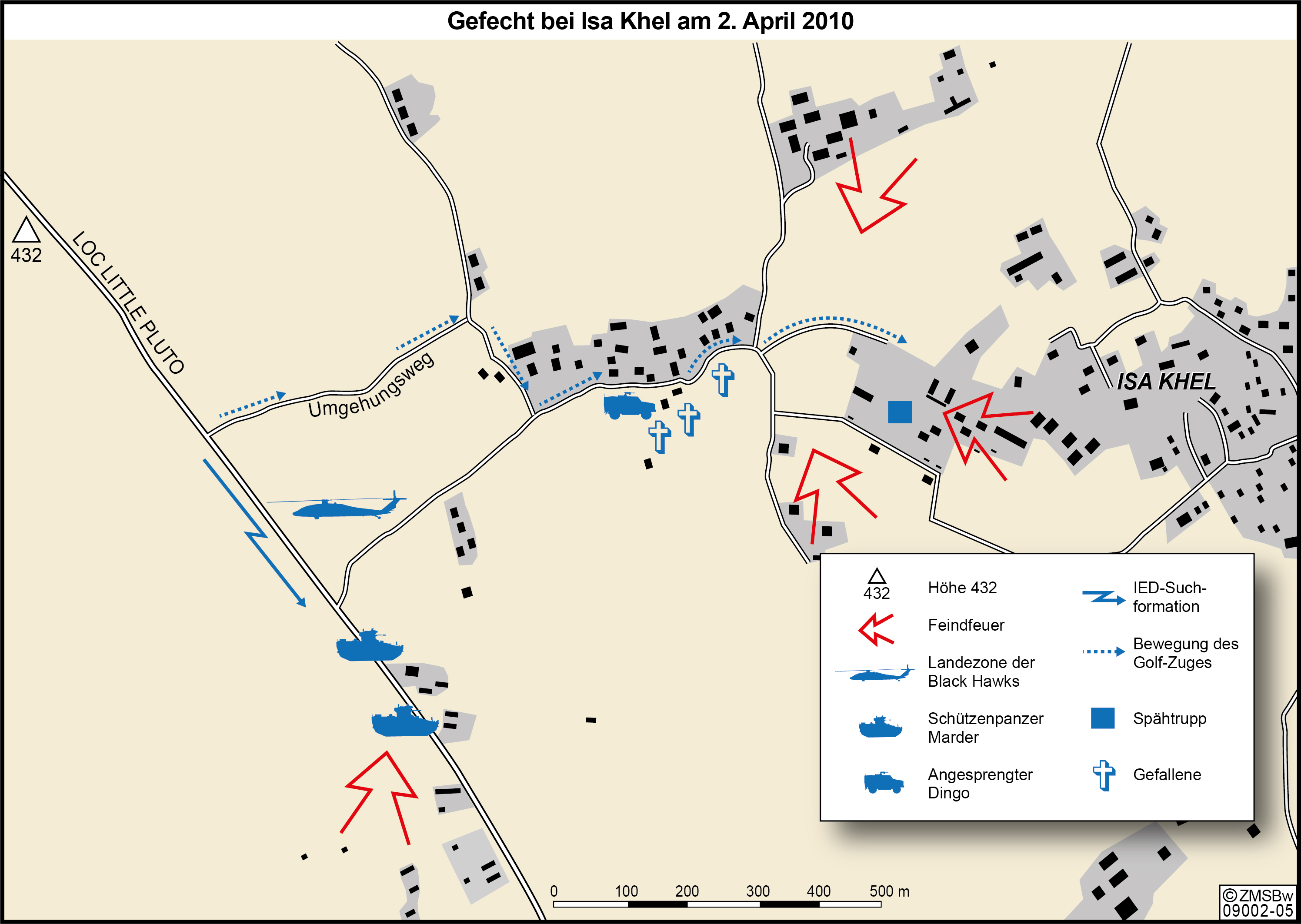

Bundeswehr/SöhnenAm 2. April 2010 hatte die Kompanie den Auftrag, in diese Zone vorzudringen und die LOC „Little Pluto“ sowie die Zugangsstraße nach Isa Khel nach improvisierte Sprengfallen (Improvised Explosive Device, IEDImprovised Explosive Device) abzusuchen. Der Foxtrott-Zug befand sich in Stellung auf den Höhen 431 und 432. Der Hotel-Zug bezog mit zwei Schützenpanzern Stellung südlich der Kreuzung, um die IEDImprovised Explosive Device-Suche zu überwachen.

Gefährlicher Auftrag: Belgische EODExplosive Ordnance Disposal-Kräfte untersuchen den Straßenrand nach verdächtigen Gegenständen. Im Hintergrund werden sie durch deutsche Kräfte und einen Störer (Jammer) unterstützt.

Bundeswehr/KunduzDer Golf-Zug, ausgestattet mit gepanzerten Radfahrzeugen des Typs „Dingo“, sollte zusammen mit den Kampfmittelbeseitigern (Explosive Ordnance Disposal, EODExplosive Ordnance Disposal) die Straße räumen. Über einen zuvor erkundeten Umgehungsweg, einen schmalen Feldweg, gelangte eine verstärkte Gruppe des Zuges unter der Führung des stellvertretenden Zugführers, Hauptfeldwebel Nils Bruns, in einen Vorort Isa Khels, um von dort die Suche zu sichern und später für einen Folgeauftrag weiter aufzuklären.

Währenddessen begannen die belgischen EODExplosive Ordnance Disposal-Kräfte mit dem Suchverfahren. Die Soldaten im Vorort setzten eine Drohne Richtung Isa Khel ein, die aber, vom Wind abgetrieben, abstürzte. Ein abgesessener Spähtrupp aus vier Soldaten suchte in einem angrenzenden Weizenfeld nach ihr. Alles schien ruhig. Doch zu dieser Zeit wurden die Soldaten bereits von Aufständischen ausgekundschaftet.

Gegen 13 Uhr Ortszeit griffen zwischen 40 und 80 Aufständische aus dem Hinterhalt mit Handfeuer- und Panzerabwehrhandwaffen an. Die Angreifer waren in getarnten Stellungen und in Wohnhäusern verschanzt, nutzten Bewässerungsgräben zum Stellungswechsel. Sie tauchten auf, schossen und verschwanden wieder. Die Soldaten brachen die IEDImprovised Explosive Device-Suche ab und nahmen den Feuerkampf auf.

Besonders kritisch war die Lage des Spähtrupps: Er war auf einem freien Feld nahezu eingeschlossen. Der Spähtruppführer, Oberfeldwebel Naef Adebahr, erlitt drei Beintreffer. Der Hauptgefreite Martin Augustyniak und ein weiterer Soldat versorgten ihn und gaben Feuerschutz. Die Angreifer waren auf Nahdistanz herangekommen. Augustyniak erhielt dabei einen Treffer am Helm, konnte aber weiterkämpfen. Der vierte Soldat, Stabsgefreiter Maik Mutschke, löste sich vom Feind, kämpfte sich allein mehrere hundert Meter zurück und stellte wieder eine Verbindung zu den eigenen Hauptkräften im Vorort her.

Rettung aus der Luft: Zwei USUnited States -Black Hawk-Hubschrauber waren beim Karfreitagsgefecht an der Rettung der Verwundeten beteiligt.

Bundeswehr/Marx

Weitere Soldaten des Golf-Zuges rückten auf- und abgesessen in den Vorort vor. Der Spähtruppführer musste schnellstens gerettet werden, doch seine Kameraden kamen aufgrund des massiven Feindfeuers nicht an ihn heran. Der Zugführer, Hauptfeldwebel Mario K., stellte eine Gruppe aus fünf Mann zum Entsatz des Verwundeten zusammen, die er selbst anführte. Einer dieser Soldaten berichtete später: „Auf einmal ging’s richtig los. Wir wurden mit allem beschossen [...] Uns flogen die Kugeln nur so um die Ohren. Wir haben sofort mit allem, was wir hatten, zurückgefeuert.“ Unter massivem Feuerschutz aller Kräfte konnte der Spähtrupp nach etwa einer Stunde freigekämpft werden.

Zurück bei den eigenen Kräften musste der Zugführer mit ansehen, wie der Stabsgefreite Robert Hartert, eingesetzt in der Deckungsgruppe am Maschinengewehr, im Oberkörper getroffen wurde und zusammenbrach. In dieser ersten Phase des Gefechts wurden insgesamt drei Soldaten verwundet, zwei davon schwer. Verstärkung war bereits nach dem ersten Feuerkampf angefordert. Die Eingreifreserve (Immediate Reaction Force, IRF) im Feldlager Kunduz, der Charlie-Zug der Schutzkompanie, hatte sich in Bewegung gesetzt. Kampfflugzeuge der USUnited States-Streitkräfte führten Tiefflüge zur Demonstration von Stärke („Show of Force“) durch. Die Rettungskräfte brachten die Verwundeten zur Landezone, wo USUnited States-amerikanische Hubschrauber des Typs „Black Hawk“ unter Beschuss landeten und die zwei Schwerverwundeten, Adebahr und Hartert, ausflogen. Robert Hartert erlag wenige Stunden später im Feldlager Kunduz seiner Verwundung.

Der Golf-Zug stand immer noch im Feuerkampf, doch die Munition wurde knapp. Es kam der Befehl zum Ausweichen. Die Fahrzeuge setzten sich rückwärts über eine kleine Brücke in Bewegung. Die Bordwaffen waren teilweise ausgefallen. Abgesessene Soldaten befanden sich deshalb in der Nähe, um weiter Feuerschutz zu geben. Gegen 14.50 Uhr knallte es plötzlich. Ein „Dingo“ wurde durch ein IEDImprovised Explosive Device angesprengt. Fünf darum befindliche Soldaten, darunter Bruns und Augustyniak, wurden schwer, der Fahrer und der Bordschütze leicht verwundet. Den Kameraden bot sich ein Bild des Schreckens. Nach Martin Augustyniak musste erst gesucht werden, da er durch die Detonationsdruckwelle über eine Mauer geschleudert worden war. Er und Bruns erlagen ihren Verwundungen.

Das Fahrzeugwrack und ein riesiger Krater versperrten den Ausweichweg, die restlichen Fahrzeuge des Zuges steckten fest. Für kurze Zeit war es ruhig, kein Beschuss. Doch dann setzte ein noch viel stärkeres Feindfeuer ein. Zugführer Mario K. sagte später: „Das war klar auf Vernichtung ausgelegt.“ Die Soldaten stopften den Krater notdürftig. Das Wrack wurde durch die anderen Fahrzeuge zur Seite geschoben und die Waffenanlage zur Sprengung vorbereitet. Der Charlie-Zug unterstützte vor Ort, sicherte an neuralgischen Punkten, half mit zusätzlichen Sanitätern und gewährleistete so schließlich das Ausweichen des völlig abgekämpften Golf-Zuges. „Black Hawks“ flogen in mehreren Wellen in die Kampfzone und bekämpften den Gegner aus der Luft.

Unter Feuer: Taktisches Geschehen während des sogenannten Karfreitagsgefechts

Bundeswehr/NogliDer Hinterhalt war größer als vermutet und beschränkte sich nicht nur auf die Ortschaft Isa Khel. Am Nachmittag griffen rund 40 Taliban auch das PHQ von Chahar Darreh an. Dort lieferten sie sich ein Gefecht mit den zur Sicherung eingesetzten Soldaten der 1. Infanteriekompanie sowie afghanischen Sicherheitskräften. Später wurden die Kräfte durch weitere Züge der Schutzkompanie verstärkt. Gegen 16.30 Uhr begann die 1. Infanteriekompanie zunächst mit dem Golf-Zug auf die Höhe 431 auszuweichen. Unter dem Feuerschutz der „Marder“ des Hotel-Zuges folgten der Foxtrott- und der Charlie-Zug. Am Abend rückte schließlich die bis dahin als letzte Reserve des PRTProvincial Reconstruction Team Kunduz zurückgehaltene 2. Infanteriekompanie zur Ablösung der abgekämpften 1. Infanteriekompanie aus dem Feldlager Kunduz ab. Beim Marsch in den Einsatzraum kam es zu einem tödlichen Zwischenfall: Ein Panzergrenadierzug, vor Sprengstofffahrzeugen gewarnt, beschoss gemäß der Einsatzrichtlinien zwei entgegenkommende Pickups, welche die Warnzeichen nicht beachteten. Es waren Fahrzeuge der afghanischen Armee. Sechs afghanische Soldaten starben. Dieser unglückliche Beschuss von Verbündeten stellte eine weitere Zäsur in der Einsatzgeschichte der Bundeswehr dar. Am Abend sicherte die Schutzkompanie das PHQ und die Höhe 431. Die 2. Infanteriekompanie patrouillierte auf der LOC „Kamins“ zwischen Kunduz und Chahar Darreh und bezog Stellung auf der Höhe 432. Gegen Mitternacht waren die letzten Kräfte der 1. Infanteriekompanie endlich zurück im Feldlager Kunduz. Viele Stunden hatten sie im Feuerkampf gestanden. Das Zeitgefühl dafür war verschwommen. „Der ganze Tag kam mir wie eine halbe Stunde vor“, erinnerte sich Zugführer Mario K.

Der Tod ist das höchste Opfer, das ein Soldat im Einsatz erbringen kann. Die traurige Bilanz des 2. April 2010 waren drei deutsche Gefallene: Hauptfeldwebel Nils Bruns, Stabsgefreiter Robert Hartert und Hauptgefreiter Martin Augustyniak. Am 4. April, Ostersonntag, gaben die Soldaten im Feldlager Kunduz ihren toten Kameraden das letzte Geleit. Eine Woche nach dem Gefecht, am 9. April, fand im niedersächsischen Selsingen, unweit des Heimatstandortes Seedorf, die offizielle Trauerfeier statt. Neben Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg erwies zum ersten Mal auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gefallenen deutschen Soldaten die letzte Ehre. Was nach dem Einsatz bleibt, sind keine Heldengeschichten. Es sind Ereignisse, die große Lücken gerissen haben, die wohl nie wieder zu schließen sind.

Letzte Ehre: Soldaten geben den beim Karfreitagsgefecht getöteten Kameraden das letzte Geleit im Feldlager Kunduz, 4. April 2010.

BundeswehrEs sind Lücken in den zwei Familien eines jeden Gefallenen – in der privaten Familie seiner Angehörigen, aber auch in der Soldatenfamilie seiner Kameraden. Für die Kameraden ging trotz der Verluste der Einsatz in Afghanistan weiter. Innerhalb von zwei Wochen trafen Reserven aus Deutschland in Kunduz ein. Erst nach der Rückkehr in die Heimat begann dann für viele die schmerzhafte Verarbeitung der Geschehnisse. Nicht nur das Leben der Familien der Gefallenen, auch das der Verwundeten hatte sich geändert. Einige von ihnen suchten nach neuen Wegen, mit den Folgen des Kampfes weiterzuleben. Maik Mutschke ist einer von ihnen. Wie Nils Bruns und Martin Augustyniak befand auch er sich am angesprengten „Dingo“ und wurde schwer verwundet: Er verlor sein linkes Auge, sein linker Arm ist gelähmt. Seine Überlebenschancen standen nicht gut, er wurde drei Mal wiederbelebt, lag einen Monat im Koma. Doch Mutschke kämpfte sich zurück ins Leben. Als erster Mannschaftsdienstgrad der Bundeswehr wurde er Berufssoldat. Heute ist er Angehöriger einer Sportfördergruppe und nimmt an internationalen Versehrtenwettkämpfen teil.

Die Auslandseinsätze und die Erfahrungen des direkten Kampfes, wie etwa im Karfreitagsgefecht, wirkten sich auch auf die Erinnerungskultur der Bundeswehr aus. Das im September 2009 eingeweihte Ehrenmal der Bundeswehr am Dienstsitz des Bundesministeriums der Verteidigung in Berlin ist der zentrale Ort, an dem die Bundeswehr all ihrer militärischen und zivilen Angehörigen gedenkt, die in Folge der Ausübung ihrer Dienstpflichten ihr Leben verlieren.

Stilles Gedenken: Der Ehrenhain Kunduz, der auch dem Gedenken an die Gefallenen des Karfreitagsgefechts dient, wurde im „Wald der Erinnerung" in Schwielowsee wiederaufgebaut.

Bundeswehr/Tessensohn2014 wurde der „Wald der Erinnerung“ am Standort des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr bei Potsdam eingeweiht – ein Ort der stillen Trauer und des Gedenkens an die Toten, auch für die Angehörigen. Hier stehen die wiedererrichteten Ehrenhaine aus den ehemaligen Einsatzgebieten. Zudem bietet der die Ehrenhaine umgebende Wald den Angehörigen der im Ehrenmal Genannten die Möglichkeit, einen Baum mittels einer Plakette zu kennzeichnen.

Die Erfahrungen in Afghanistan führten bereits vor dem Karfreitagsgefecht auch zur Stiftung neuer Auszeichnungen für Soldaten. Die Anerkennung der Leistungen im Gefecht sollte auch nach außen sichtbar sein. 2008 hatte der Bundespräsident die Stiftung des Ehrenkreuzes der Bundeswehr für Tapferkeit und ein Jahr später der Einsatzmedaille der Bundeswehr Gefecht genehmigt. Auch Soldaten des Karfreitagsgefechtes wurden damit geehrt. 2011 wurde der bei der Detonation des „Dingos“ schwer verwundete Rettungsassistent Hauptfeldwebel Ralf Rönckendorf mit dem Medienpreis „Bambi“ für seinen Einsatz beim Karfreitagsgefecht ausgezeichnet. Damit wurde der Leistung der Soldaten im Auslandseinsatz auch eine sicht- und greifbare Würdigung aus der Gesellschaft zuteil.

Können Gefallene Vorbilder für die Soldaten der Bundeswehr sein? Der Tod per se kann nicht vorbildhaft sein – sehr wohl aber die Umstände, die dazu führten. Eine gewissenhafte Pflichterfüllung und soldatische Tugenden wie etwa Tapferkeit und Kameradschaft sind, wie auch die Bewährung im Einsatz, Maßstäbe bei der Suche nach Vorbildern. Die Auseinandersetzung mit dem Kämpfen ist Teil des Traditionsdiskurses geworden. Vorbilder werden auch und gerade in der eigenen Truppe gesucht. Dies betrifft sowohl die Leistungen in der Frühgeschichte der Bundeswehr als auch in den Auslandseinsätzen. Die Soldaten des Karfreitagsgefechts erfüllten die von ihnen geforderte Pflicht – und das in einer Extremsituation. Das tapfere Handeln einzelner Soldaten an diesem Tag kann somit auch traditionsstiftend und Vorbild für die Streitkräfte sein. Es sind Beispiele für die vielen Soldaten, die im Auftrag des Deutschen Bundestages und unter Einsatz ihres Lebens ihre Pflicht erfüllen – das, was das Soldatengesetz von ihnen verlangt.

von Chris HelmeckeUnsere neusten Artikel, Karten, Podcast-Folgen, Audio-Buchjournale oder Videos im Afghanistan-Dossier.