Religion in Litauen

Religion ist auch im modernen Litauen ein wichtiger Faktor. Dabei überrascht die Vielfalt der Glaubensrichtungen.

Zwei grundlegende Konstanten prägen die litauische Geschichte: Zum einen der beständige Wandel zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit und zum anderen die europäische Dimension dieser Geschichte, denn ähnlich wie Deutschland unterlag auch Litauen immer äußeren Bestimmungsfaktoren. So ist es wenig überraschend, dass die Entwicklungslinien der litauischen Geschichte stark von der Politik seiner Nachbarn (mit-)bestimmt wurden.

Phantasiedarstellung von Mindaugas, litauischer Fürst, Großfürst und seit 1253 König (*um 1203 +1263); aus der "Chronik des eruopäischen Sarmatiens" von Alexander Guagnini, 1611

Alexander Guagnini, Mindoŭh. Міндоўг, gemeinfreiBereits im Mittelalter existierte mit dem Großfürstentum Litauen ein dynastisches Staatswesen. Bis heute zählt es im heutigen Litauen zu den geradezu ikonischen Versatzstücken jeder geschichtlichen Erinnerung: Die Namen der berühmtesten Großfürsten sind noch immer als Jungennamen sehr beliebt: Mindaugas, Vytautas oder Gediminas. Das Großfürstentum steht heute als Chiffre für einen unabhängigen und selbständigen Staat, der im 14. und 15. Jahrhundert einer der wichtigsten Akteure in Ostmitteleuropa war und dessen Grenzen bis nach Smolensk und an das Schwarze Meer reichten. Allerdings ist es äußerst schwierig, von einem (rein) litauischen Staatswesen zu sprechen, denn die Untertanen sprachen überwiegend slawische Sprachen und als Kanzleisprache fungierte das Ruthenische.

Die Unabhängigkeit wurde im Laufe der Jahrzehnte durch eine immer stärkere Abhängigkeit von Polen geschwächt, die nicht zuletzt in dynastischen Verbindungen ihren Ausdruck fand. Die Union von Lublin 1569 führte zu einem faktischen Aufgehen des Großfürstentums im polnischen Staatswesen. Formal blieb es zwar bestehen und der polnische König erhielt bei seiner Krönung den Großfürstentitel. Aber auch konfessionell war die enge Bindung über den gemeinsamen römisch-katholischen Glauben offenkundig.

Die Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795

Bundeswehr/ZMSBwFolglich betrafen die Teilungen Polens auch den litauischen Landesteil, so dass das litauische Sprachgebiet ab 1795 zum russischen Zarenreich gehörte und dort als einzelne Gouvernements existierten. Die offiziellen Bezeichnungen dieser Gouvernements, die den Hinweis auf Litauen vermieden, lautete ab Mitte des 19. Jahrhundert Nordwestgebiet. In dieser Zeit entwickelten sich die Grundlagen des heutigen Litauen. Die zaristische Herrschaft sah sich mit zwei Aufständen in den polnisch-litauischen Teilungsgebieten konfrontiert: 1830/31 und 1863/64.

Insbesondere die zweite Rebellion erfasste auch die litauischen Gouvernements. Die russische Administration ging mit aller Härte und Gewalt gegen die Aufständischen vor. Noch standen Polen und Litauer Seite an Seite, was in dem bis heute bekannten Ausruf „Auf Eure und unsere Freiheit“ deutlich wurde. Das Ziel der Aufstände, die Wiederherstellung des alten polnisch-litauischen Adelsstaates, stand jedoch bald im Widerspruch zum Zeitgeist des ausgehenden 19. Jahrhunderts, das durch die industrielle und die demographische Revolution sowie die Säkularisierung charakterisiert ist. Die technischen und wissenschaftlichen Fortschritte und Entdeckungen schufen die Voraussetzung für einen innerhalb weniger Generationen ungeheuren Anstieg der europäischen Bevölkerung. Zugleich verloren die alten Kriterien für Zusammengehörigkeit und staatliche Ordnung an Wirkung: Weder Konfession noch dynastische Prinzipien bildeten von nun an die alleinigen Grundlagen staatlicher Strukturen. Neu war die Idee des Nationalstaates, die die Zusammengehörigkeit von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und einer gemeinsamen Sprache definierte und einen die eigene Nation umfassenden homogenen Staat anstrebte. Im litauischen Fall verband sich die nationale Frage mit der sozialen Wirklichkeit des Landes: Litauisch wurde nur auf dem Lande in den Dörfern gesprochen; in den Städten, auf den Gutshöfen und in der Bildungsschicht sprach man Polnisch. Die litauische Nationalbewegung definierte sich daher vor allem über das Litauische, eine alte Sprache, die erst jetzt in ihrer Schriftlichkeit kodifiziert wurde und eine besondere, geradezu mythische Bedeutung erhielt.

Wiederaufgebautes Großfürstliches Schloss in Vilnius (im 17. Jh. zerstört und nach 2002 wieder aufgebaut, Einweihung des Neubaus 2013)

Pofka, Palace of the Grand Dukes of Lithuania 2019 2, CC BY-SA 4.0Aufgrund dieser Ausrichtung war einleuchtend, dass sich die litauische Nationalbewegung nicht nur gegen die russische Herrschaft, sondern vor allem gegenüber der polnischen Kultur zu emanzipieren trachtete und ihr eine Abgrenzung vom Polnischen insgesamt zwingend geboten erschien. Daher sollte Litauen nicht als Teil Polens gelten (entgegen der Sicht der polnischen Nationalbewegung). Neben der Sprache und der glorifizierten Geschichte des sogenannten vorpolnischen Großfürstentums ging es dabei vor allem um die heutige Hauptstadt Vilnius, die als ehemaliger Regierungssitz der Großfürsten einen besonderen Status im litauischen Nationalverständnis beanspruchen konnte.

Die Träger des litauischen Nationalgedankens stammten praktisch alle aus der Landbevölkerung. Sie waren als besonders begabte Schüler auf eines der wenigen Gymnasien und später auf Universitäten geschickt worden. Hier, vor allem in St. Petersburg, der Hauptstadt des russischen Zarenreichs, trafen sie sich in landsmannschaftlichen Zirkeln und viele begannen nun, bewusst Litauisch zu sprechen. Doch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts waren diese „Intellektuellen Feldherren ohne Armee“, die von einer wie immer gearteten Eigenständigkeit des Nordwestgebiets, bestehend aus den Gouvernements Kaunas, Wilna und Suwalki, nur träumen konnten. Denn die meisten Litauerinnen und Litauer, die auf dem Lande lebten, sprachen zwar litauische Dialekte, blieben von der Idee der Unabhängigkeit noch unberührt.

Die russische Revolution von 1905 änderte die Situation grundlegend. Im Herbst des Jahres, das ganze Land war durch einen Generalstreik lahmgelegt und die Hoffnungen auf einen politischen Wandel waren groß, rief eine lokale Zeitung in Vilnius zu einem Treffen auf, auf dem die Zukunft Litauens beraten werden sollte. Der „Aufruf an das litauische Volk“ wurde enthusiastisch aufgenommen und mehr als 1800 Delegierte (Intellektuelle, Klerus, Landwirte) trafen sich zum „Großen Seimas“ (Großer Landtag), wie er später genannt wurde, in einem Theater in Vilnius.

Die dortigen Debatten und Resolutionen prägten das neue Selbstverständnis der Anwesenden: Zwar forderten sie nur eine wie auch immer geartete Autonomie innerhalb des Zarenreiches, aber häufig war auch bereits von Unabhängigkeit die Rede. Endgültig gehörten die Grenzen des Großfürstentums der Vergangenheit an, denn die Delegierten wollten nun das von Litauerinnen und Litauern bewohnte Gebiet als Litauen verstehen und hatten damit einen klassischen ethnisch möglichst homogenen Nationalstaat vor Augen - im Kern bestehend aus den Gouvernements Kaunas und Wilna. vor Augen, Dabei sahen sie großzügig mit den in Osteuropa üblichen pragmatischen Verletzungen des Prinzips über die multiethnische Realität mancher in Aussicht genommener Gebiete wie z.B. dem Vilniusgebiet oder Teilen der Suvalkija hinweg. Und schließlich zog der Große Seimas den endgültigen Schlussstrich zur gemeinsamen Tradition der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Insbesondere wurde die Vorherrschaft der litauischen Sprache gegenüber der polnischen im Alltag und in den Kirchen gefordert. Viele der damaligen Delegierten machten später eine politische Karriere: als Gründer von Parteien, als Minister oder auch als Präsidenten der Republik Litauen, die zu großen Teilen durch eine Generation geprägt wurde, die im Herbst 1905 politisch sozialisiert wurde.

Der Beginn des Esten Weltkrieges zog Litauen sofort in Mitleidenschaft, denn das Nordwestgebiet diente als Aufmarschraum für die 1. russische Armee, die in Ostpreußen im September 1914 in der Schlacht bei den Masurischen Seen geschlagen wurde. 1915 eroberten deutsche Truppen dann das litauische Gebiet. Petras Klimas, ein junger Rechtsanwalt und später einer der litauischen Staatsgründer, hielt als Augenzeuge den Einmarsch der deutschen Armee in Vilnius am 18. September 1915 in seinem Tagebuch fest: „Ihr Aussehen und ihre Kleidung waren deutlich besser als bei den Russen (…) Auch die Wagen und Pferdegespanne waren besser. Die Offiziere gingen viel anständiger mit ihren Soldaten um, und die Beziehungen – das konnte man sofort sehen – waren besser und unkompliziert. Die Organisation war – deutsch. Kaum waren sie in der Stadt, schon war die Brücke repariert. Am selben Tag noch nahm am Jurgisplatz ein Telegraphenamt seine Arbeit auf, Telephone funktionierten wieder usw. Die ganze Stadt wurde in 18 Postbezirke eingeteilt. Irgendwelche Unordnung wurde von ihrer Seite nicht angerichtet, während die Russen beim Rückzug manches Fenster eingeworfen hatten (…) alles war voll von kaufenden Soldaten. Vor allem Süßigkeiten, Papyrossi (…) Sie sind einfach schneidig, diese Deutschen, ihr ganzes Auftreten, ihre Arbeiten – alles geschieht schnell. Die Russen waren auf ihrem Rückzug nicht so schnell wie die Deutschen bei ihrem Einmarsch.“ Diese positive Sicht auf die neuen Besatzer sollte aber bald durch die Realität eingeholt werden.

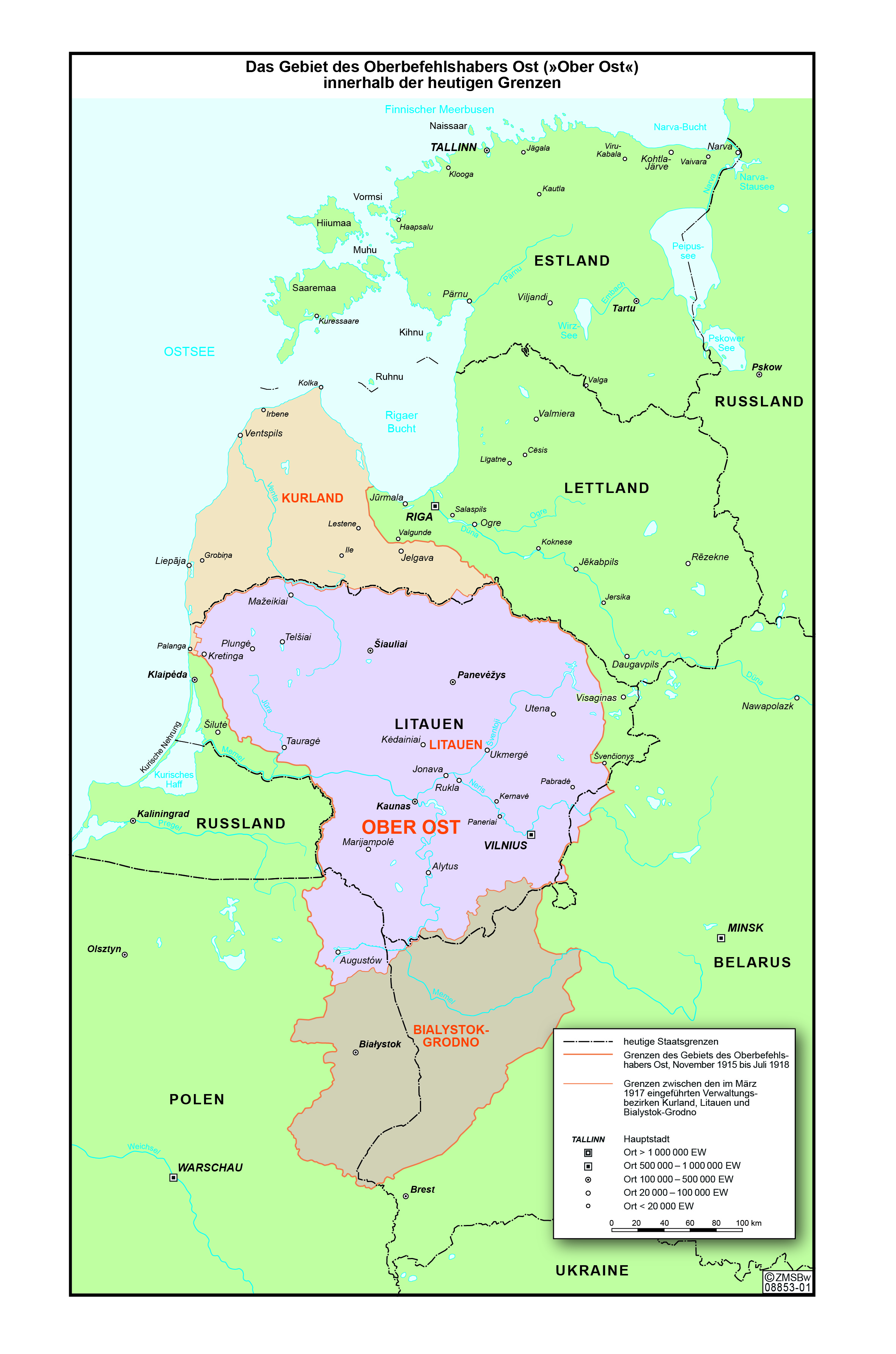

Das Gebiet von Ober Ost erstreckte sich über Teile des heutigen Lettland, Litauen, Polen und Belarus

Bundeswehr/ZMSBwUnterstellt war das besetzte Gebiet nicht einer Zivilverwaltung, sondern es befand sich unter dem militärischen Kommando des Oberbefehlshabers Ost (abgekürzt OberOst), weswegen es auch als Land Oberost bekannt war. Die deutschen Militärs sahen sich offenbar in Erinnerung an britische Kolonialoffiziere zu besonderen Aufgaben berufen. Im Editorial der ersten Nummer der „Wilnaer Zeitung“ vom 20. Januar 1916 wurde das Anliegen in elegischen Worten formuliert: “Deutsche Art ist es, (…) die Segnungen deutscher Kultur auch den besetzten Gebieten zuteil werden zu lassen. Deutsche Kultur! (…) Auch über diesem Land wird ihr Glanz leuchten, auch hier wird sie befreien und beglücken.“ In der Realität erhielt die Bürokratie freien Raum, was etwa zur folgenden Verordnung über die Gehsteigbenutzung in Vilnius führte: „Überall ist rechtzeitig nach rechts auszuweichen. Auf den Bürgersteigen dürfen in der Regel nicht mehr als zwei Zivilpersonen nebeneinander gehen. Auf der linken Seite ist stets soviel Platz zu lassen, dass ein Überholen ohne Verlassen des Bürgersteigs möglich ist. Dort stehen zu bleiben, ist streng verboten. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.“

Die Militärs beuteten das Land rücksichtslos aus, weswegen die Einheimischen die deutsche Besatzung (immerhin mehr als drei Jahre bis Ende 1918) in schlechter Erinnerung behielten. Der zwangsweise Deutschunterricht in den Grundschulen wurde übertroffen durch regelrechte Requirierungsrazzien auf den Dörfern und Zwangsarbeit in Arbeitsbataillonen. Erst die deutsche Niederlage machte dann den Weg frei zur Unabhängigkeit Litauens.

Während in West- und Mitteleuropa im November 1918 die Waffen schwiegen, gingen jedoch im Osten des Kontinents die Kämpfe weiter. Der Zusammenbruch des Zarenreiches und der österreichisch-ungarischen Monarchie eröffneten den verschiedenen Ethnien zwar den Weg in die Unabhängigkeit, doch zugleich lag ein großes Konfliktpotenzial in der Frage nach den Grenzen der neuen Staaten. Hinzu kam die ideologische Aufladung der Kämpfe durch Lenins sozialistisches Russland, das im Zeichen des Klassenkampfes eine völlig neue Gesellschaftsordnung anstrebte und für dieses Ziel zur rücksichtslosen Gewaltausübung bereit war. Die nach Westen vorrückende Rote Armee konnte nur mit Mühe von litauischen und deutschen Freiwilligenverbänden zurückgeschlagen werden und fast überall kam es zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen, Scharmützeln und teilweise sogar zu regelrechten Schlachten. In Russland selbst stellte der Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen die Gewalterfahrungen des Ersten Weltkrieges weit in den Schatten.

Litauens Weg zur Unabhängigkeit war also keineswegs einfach: Neben dem Vormarsch bolschewistischer Einheiten, der im Frühjahr 1919 erst kurz vor Kaunas (und mit deutscher Hilfe) gestoppt werden konnte, waren es vor allem die bewaffneten Auseinandersetzungen mit polnischen Einheiten, welche die Anerkennung des Landes durch die Siegermächte verzögerten. Die junge Republik erbte zudem zwei außenpolitische Belastungsfaktoren. Zum einen war es nicht gelungen, die Ansprüche auf das Vilniusgebiet gegenüber Polen durchzusetzen. Nicht Vilnius, sondern Kaunas (poln./russ. Kowno) wurde daher Hauptstadt des neuen Staates. Bis zu der durch ein Ultimatum von polnischer Seite im Jahr 1938 erzwungenen Aufnahme von diplomatischen Beziehungen existierte nur eine Demarkationslinie zwischen den beiden Staaten. Zum anderen gehörte das Memelgebiet, das im Artikel 99 des Versailler Vertrages vom Deutschen Reich abgetreten worden war, seit 1923 zu Litauen, wenn auch mit einem Sonderstatut und Minderheitenrechten für den deutschsprachigen Bevölkerungsteil versehen. Die Lage der Memeldeutschen führte in den folgenden Jahren immer wieder zu deutsch-litauischen Verstimmungen. Trotz dieser Belastung der Beziehungen zum Deutschen Reich nutzten Berlin, aber auch Moskau die Vilniusfrage, um Litauen gegen das ungeliebte Polen in Stellung zu bringen, indem sie sich immer wieder als Fürsprecher der litauischen Forderung nach der „historischen“ Hauptstadt gaben. Noch im Dezember 1933 formulierte der deutsche Gesandte in Kaunas: „So konnte (…) jahrelang die Formulierung zu Recht bestehen, dass die Horizontale Berlin-Kowno-Moskau die Grundlage sei, auf der sich unsere Ostpolitik zu bewegen habe.“

Präsident Antanas Smetona, der erste Staatspräsident der Republik Litauen (um 1930)

picture-alliance/brandstaetter images/Austrian ArchivesEs waren eben diese beiden vermeintlichen Helfer Litauens, die durch den Hitler-Stalin-Pakt am 23. August 1939 die Unabhängigkeit des Landes zerstörten. Im geheimen Zusatzprotokoll des Paktes, das vor allem die Aufteilung Polens vorsah, war von Interessensphären die Rede (übrigens erkannte man Litauens Recht auf Vilnius an, weswegen das Gebiet nach einem kurzen Zwischenspiel unter litauischer Hoheit zwischen Oktober 1939 und Juni 1940 Teil der Litauischen Sowjetrepublik blieb). Das Land, das zunächst zur deutschen Seite gehört hatte, wurde nach der Zerschlagung Polens der sowjetischen Interessensphäre zugeschlagen. Im Juni 1940, während die Augen der Welt auf den Einmarsch der Wehrmacht in Paris gerichtet waren, besetzte die Rote Armee nach einem Ultimatum das Land (sowie die beiden anderen baltischen Staaten).

Für die litauische Identität und die spätere Wiederherstellung der Unabhängigkeit besitzen die 20 Jahre zwischen den Weltkriegen eine besondere Bedeutung. Es entwickelte sich in dem noch durch agrarische Strukturen geprägten Land eine urbane Gesellschaft. Damit einher ging eine Modernisierung in vielen Bereichen. Im Bildungssektor, um nur ein Beispiel zu nennen, wurden gewaltige Fortschritte erzielt. Neben der durchgehenden Alphabetisierung der Landbevölkerung entstand ein breit gefächertes Schulwesen, an dessen Spitze Gymnasien standen. Besondere Bedeutung hatte im Februar 1923 die Gründung der seit 1930 als Vytautas-der-Große bezeichneten Universität in Kaunas. Daneben gab es technische Hoch- und Verwaltungsschulen. Erstmals wurden auch die staatlichen Institutionen durch einheimisches Personal repräsentiert und Litauisch war Verwaltungs- und Amtssprache. Wie alle ostmitteleuropäischen Staaten verfügte Litauen nach 1918 zunächst über eine demokratische Ordnung, die allerdings bereits im Dezember 1926 durch den Putsch junger national gesinnter Offiziere in Kaunas beendet wurde. Das autoritäre Regime stand unter der Herrschaft von Antanas Smetona, einem der Gründerväter der Unabhängigkeit.

Mit der sowjetische Besatzung Litauens im Juni 1940 begann das blutigste Jahrzehnt in der Geschichte des Landes, das gekennzeichnet war durch politisch-ideologische Massenverbrechen zweier totalitärer Staaten. Die Repressionsmaßnahmen der stalinistischen Sowjetunion setzten unmittelbar nach dem erzwungenen Beitritt zur Sowjetunion ein (Litauen wurde am 3. August 1940 als 13. Sowjetrepublik) und erreichten in der ersten Junihälfte 1941 ihren Höhepunkt: Massendeportationen von sogenannten Klassenfeinden mit ihren Familien nach Sibirien, bei denen die Opfer beim Transport zu den Bahnhöfen öffentlich zur Schau gestellt wurden, führten dazu, dass die Bevölkerung die deutschen Angreifer am 22. Juni 1941 als Befreier willkommen hieß. Die Wehrmacht überrannte Litauen innerhalb von vier Tagen, so dass sich das gesamte Land bereits am 26. Juni 1941 in deutscher Hand befand. Die Freude über den Einmarsch der Deutschen machte bald Ernüchterung Platz, als klar wurde, dass auch unter den Vorzeichen des Dritten Reiches jegliche Hoffnung auf eine irgendwie geartete Autonomie illusorisch war. Als Teil des Reichskommissariats Ostland war der Generalbezirk Litauen mittelfristig als deutsches Siedlungsgebiet vorgesehen.

In einem litauischen Ort beobachten Soldaten der deutschen Wehrmacht und Einheimische das Niederbrennen einer von Litauern angezündeten Synagoge

BArch, Bild 183-L19427/ZollDie schrecklichste Komponente der deutschen Herrschaft war die fast vollständige Vernichtung des litauischen Judentums und die Zerstörung seiner jahrhundertealten Kultur. Allein den Massenerschießungen des SSSchutzstaffel-Einsatzkommandos 3 der Einsatzgruppe A fielen bis Dezember 1941 mehr als 100000 Männer, Frauen und Kinder zum Opfer. Die Überlebenden arbeiteten in drei großen Ghettos in Vilnius, Kaunas und Šiauliai für die deutschen und litauischen Herren, bis auch diese Ghettos 1943/44 liquidiert wurden. Die Beteiligung von Litauern in Polizeieinheiten und in der lokalen Verwaltung wurde in den letzten Jahrzehnten von Historikerinnen und Historikern erforscht: Es ergab sich ein vielschichtiges, differenziertes Bild von Kollaboration, das von direkter Täterschaft bis zu Nutznießern der sogenannten Arisierung reichte. Da die Massenmorde nicht zu verheimlichen waren und sich die Ghettos teilweise mitten in den Städten befanden (Vilnius), wusste auch die Bevölkerung um das Schicksal ihrer jüdischen Nachbarn.

Mit der Rückkehr der Sowjets ab Sommer 1944 ging die Gewalt weiter. Diesmal konnte die Rote Armee nicht ohne einheimischen Widerstand in Litauen einziehen. In praktisch allen Regionen gab es eine ausgeprägte Partisanenbewegung, die sogenannten Waldbrüder. Die brutale Befriedung des Landes durch sowjetische NKWD-Divisionen zog sich bis in die 1950er Jahre hin. Gefangene wurde in der Regel nicht gemacht und in vielen Dörfern wurden die Leichen der Partisanen tagelang auf dem Marktplatz zur Abschreckung zur Schau gestellt. Zugleich startete die Sowjetmacht großangelegte Deportationswellen, in deren Verlauf Hundertausende litauische Familien in die Weiten Sibiriens verbannt wurden. Im Gulag-System verschwanden (bei einer Gesamtbevölkerung von ca. drei Millionen!) bis 1952 mindestens 140000 Menschen aus Litauen nach Sibirien wurden mindestens 111000 Menschen deportiert, darunter rund 39000 Kinder und 50000 Frauen. Nimmt man noch die in Litauen inhaftierten oder ermordeten Menschen hinzu, dürften rund 350000 Litauerinnen und Litauer zu direkten Opfern des stalinistischen Systems geworden sein.

Ab Mitte der 1950er Jahre zeichnete sich eine Entspannung der Situation ab. Große Teile der Bevölkerung hatten sich mit der Lage abgefunden, was nicht zuletzt dadurch erleichtert wurde, dass inzwischen eine deutliche Mehrheit der KP (Kommunistische Partei)-Mitglieder litauischsprachig war. Dies führte zu einer gewissen Akzeptanz der litauischen Sprache, Kultur und Geschichte. Darüber hinaus brachte ein wirtschaftlicher Aufschwung für die städtischen Bevölkerung einen verbesserten Lebensstandard.

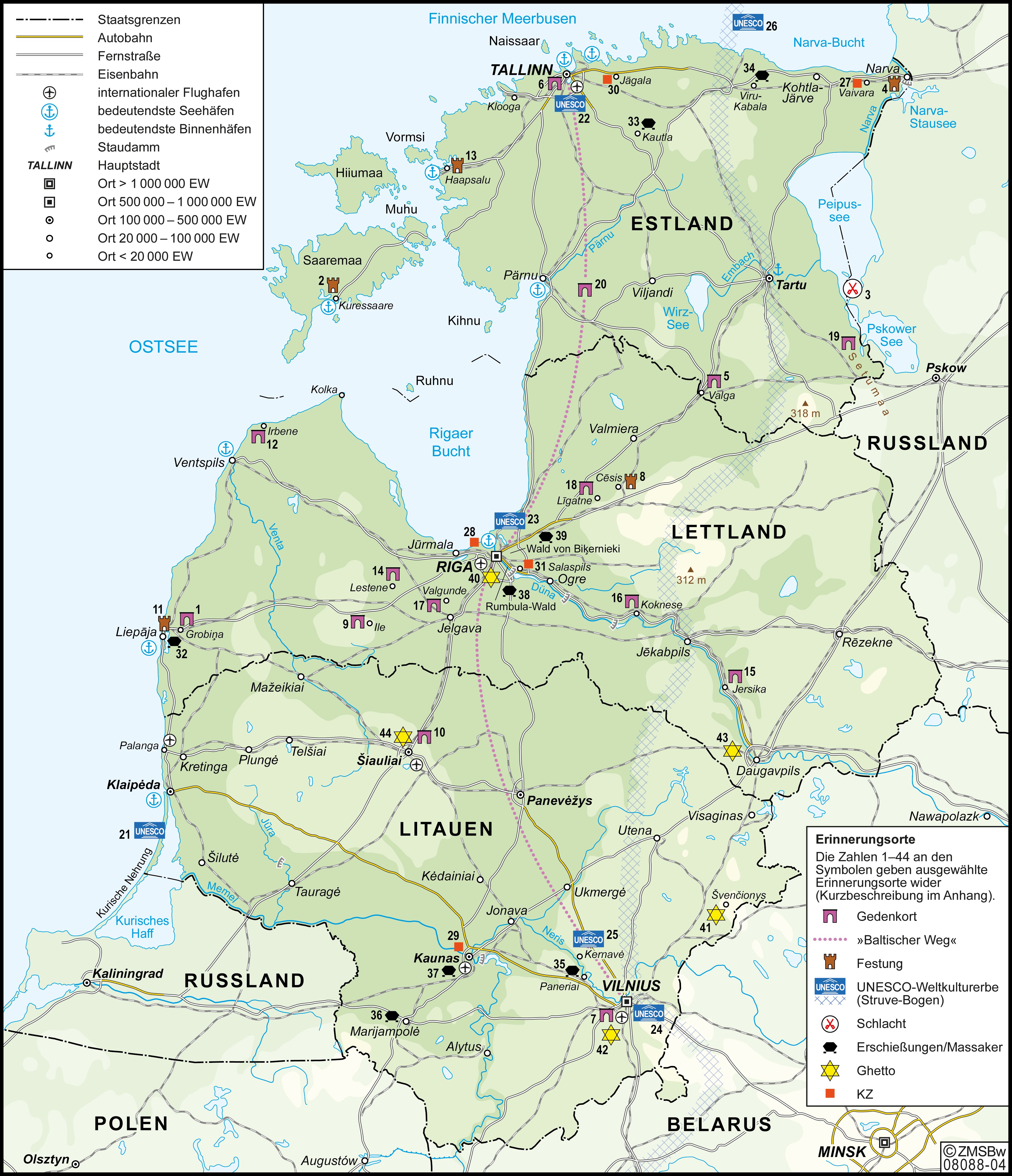

Ende der 1980er Jahre öffneten die vom damaligen Generalsekretär der KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjetunion) Michail Gorbatschow proklamierten Perestroika (Umbau der Gesellschaft) und Glasnost (Offenheit) ungewollt die Büchse der Pandora: Sie führten in Litauen, wie auch in den übrigen baltischen Sowjetrepubliken Estland und Lettland, zu einer Mobilisierung weiter Teile der Gesellschaft. Ursprünglich zur Unterstützung der Politik Gorbatschows von litauischen Kommunisten und Akademikern gegründet, entwickelte sich Sąjūdis (dt. Bewegung) innerhalb von wenigen Monaten zur Nationalbewegung. Und nun rächte sich die Geschichte des Hitler-Stalin-Paktes, dessen Absprachen von sowjetischer Seite immer geleugnet worden waren. Der 23. August, der Jahrestag des Paktes, wurde gegen Ende der 1980er Jahre immer mehr zu einem Symbol für die völkerrechtswidrige Annexion der baltischen Staaten 1940. Ein Höhepunkt war am 23. August 1989 erreicht, als eine von Millionen Menschen gebildete Menschenkette von Tallinn (Estland) über Riga (Lettland) bis Vilnius schweigend der Abmachungen gedachte und unmissverständlich den Willen der drei baltischen Sowjetrepubliken auf Unabhängigkeit bekundete.

Hunderttausende von Menschen bilden am 23. August 1989, dem 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, eine 600 Kilometer lange Menschenkette durch die drei baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen

picture-alliance/dpa|Lehtikuva Oy cx8908119Als im Februar 1990 erstmals freie Wahlen zum Parlament stattfanden, erzielte Sąjūdis einen Erdrutschsieg, doch auch die aus dem nationalen Flügel der kommunistischen Partei hervorgegangenen Sozialdemokraten konnten Stimmen für sich gewinnen. Am 11. März 1990 (heute Staatsfeiertag) war es dann soweit: Die erste Amtshandlung der 141 Abgeordneten des neuen Parlaments bestand in der einstimmigen Erklärung der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens. Gorbatschow antwortete mit einer Wirtschaftsblockade gegen die abtrünnige Sowjetrepublik. Die westliche Welt und insbesondere die Bundesrepublik verhielten sich abwartend, vom Bonner Außenministerium wurde Litauen gar eine Rücknahme der Unabhängigkeitserklärung nahegelegt.

Das Ringen um Freiheit ging nicht ohne Blutvergießen zu Ende. Am 13. Januar 1991 stürmten sowjetische Spezialeinheiten den Fernsehturm in Vilnius, der wie auch das Parlament seit Tagen von unbewaffneten Menschen geschützt wurde. 14 Menschen starben durch Schüsse oder wurden von Panzern überrollt. Die Beerdigung der Toten wurde zu einer eindrucksvollen Demonstration des Willens zur Unabhängigkeit: Millionen waren nach Vilnius gekommen, um den Toten das letzte Geleit zu geben. Auch nach den Morden blieb die litauische Nationalbewegung dem gewaltfreien Widerstand treu. Nach dem Scheitern des Putschversuches in Moskau im August 1991 war der Weg für die internationale Anerkennung der Unabhängigkeit der baltischen Staaten endgültig frei. Auch das 1990 wiedervereinigte Deutschland nahm nun diplomatische Beziehungen auf.

Die 1990er Jahre waren für viele Litauerinnen und Litauer eine schwere Zeit, denn der Systemwechsel von einer ineffizienten, aber paternalistischen und auf die gesamte Sowjetunion ausgerichteten Planwirtschaft zu einer marktorientierten westlichen Wirtschaftsordnung forderte ihren Tribut: Vor allem die ältere Generation, deren geringe Renten für die steigenden Mieten und Verbraucherpreise fast nicht mehr ausreichten, zählte zu den Verlierern der Transformation. Am Ende dieses turbulenten Jahrzehnts zeigte sich endlich Licht am Ende des Tunnels. Alle drei baltischen Staaten erlebten ein anhaltend hohes Wirtschaftswachstum, einen beeindruckenden Ausbau von Infrastruktur und Anstieg von Investitionen, so dass heute ein hoher Lebensstandard erreicht ist.

Litauen in den Grenzen nach 1991

Bundeswehr/ZMSBwAlle größeren Parteien waren sich nach 1991 immer einig, wie die Zukunft der demokratischen Republik aussehen sollte: Das Ziel war von Anfang an die Aufnahme in die EU und die NATONorth Atlantic Treaty Organization, denn es war die feste Überzeugung von Politik und Gesellschaft, nicht zuletzt beruhend auf den Lehren der Zwischenkriegszeit, dass ein demokratisches freies Litauen nur in diesen beiden übernationalen Institutionen wirtschaftliche und militärische Sicherheit finden könne. Auch dieser Weg war nicht einfach, vor allem was die Europäische Union betraf. Im Rahmen der Osterweiterung verteilte Brüssel jedes Jahr Fortschrittsnoten an die Kandidaten, bei denen die Erreichung des Acquis communautaire, also des gemeinsamen Besitzstandes, die entscheidende Rolle spielte. Trotz der vielen Vorgaben und Kontrollen durch die EU-Administration hielt sowohl die politische Elite als auch eine große Mehrheit der Bevölkerung am Beitritt zur Union fest, der sich dann am 1. Mai 2004 erfüllte. Übrigens wurde der Beitritt in Litauen durch eine Volksabstimmung demokratisch legitimiert (bei einer Wahlbeteiligung von 63 % sprachen sich 94 % im April 2003 für die EU aus). Bereits kurz zuvor, am 23. März 2004, waren Litauen, Lettland und Estland Vollmitglieder der NATONorth Atlantic Treaty Organization geworden. Die Integration in die westlichen Sicherheits- und Wirtschaftsstrukturen fand ihren Abschluss mit dem Beitritt zur Eurozone am 1. Januar 2015.

Diese grundlegenden Entscheidungen erwiesen sich spätestens mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als besonders bedeutsam. In Bevölkerung und Politik gab und gibt es kein Zögern bei einer bedingungslosen Unterstützung der bedrängten Ukraine. Am Anteil ihres BIPBruttoinlandsprodukt gemessen, liegen die Baltischen Staaten und Polen an der Spitze der Geberländer. Eine tiefe Symbolik lag in der Reaktion der litauischen Bevölkerung in den ersten Tagen des russischen Überfalls: Wie 1989 bildeten sich Menschenketten, die nun der überfallenen Ukraine gedachten, auf vielen der mitgeführten ukrainischen Fahnen stand die nie vergessene Parole der Aufständischen des 19. Jahrhunderts zu lesen: „Für Eure und unsere Freiheit.“

In Vilnius zeigen Litauer ihre Unterstützung für die Ukraine am dritten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine

picture alliance/Anadolu|Yauhen Yerchakvon Joachim Tauber

Wechselspiel zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft: Litauen vom Mittelalter bis zum heutigen EU- und NATONorth Atlantic Treaty Organization-Mitglied.