Verkannter Stabilisierungsansatz? Die Reintegration von Aufständischen in Afghanistan

- Datum:

- Lesedauer:

- 15 MIN

Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wird insgesamt zumeist als gescheitert bewertet. Dabei gab es innerhalb dieses Einsatzes durchaus Programme und Ansätze, die zu eine Friedenssicherung beitrugen: Hierzu gehört das Afghan Peace and Reconciliation Programme (APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme).

Freiwillige Entwaffnung: Im Rahmen des Afghanistaneinsatzes gab es zahlreiche Programme, die durch Disarmament, Demobilization and Reintegration, wie hier durch die Abgabe von Waffen und Munition, zur Friedenssicherung beitragen sollten.

picture alliance / dpa | Ahmadullah AhmadiÜber die Bewertung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan scheint nur wenige Jahre nach dessen unrühmlichem Ende im Sommer 2021 Einvernehmen zu bestehen. Zusammenfassend lautet die Analyse: Deutschland sei am Hindukusch gescheitert, weil die Ziele zu ambitioniert und die Mittel zu gering waren. Die Bundesregierungen hätten keine kohärente, auf einer realistischen Lagebeurteilung beruhende Strategie erarbeitet und umgesetzt; stattdessen gab es ein Durchwursteln nach dem Prinzip Hoffnung. Beim deutschen Engagement sei es auch nie um Afghanistan und seine Bevölkerung gegangen. Im Vordergrund stand vielmehr die Absicht, Deutschlands Zuverlässigkeit als Bündnispartner in der NATONorth Atlantic Treaty Organization, vor allem gegenüber dem wichtigsten Verbündeten, den USAUnited States of America, zu demonstrieren. Sowohl in der Zusammenarbeit der beteiligten Ministerien wie auch vor Ort zwischen den militärischen Einsatzkontingenten und den zivilen Akteuren habe es lähmende Friktionen gegeben; die Rhetorik der vernetzten Sicherheit, welche unablässig deren Zusammenarbeit forderte, um Sicherheitsherausforderungen gemeinsam zu bewältigen, diente dem vorrangigen Zweck, der deutschen Bevölkerung keinen reinen Wein über die wirkliche Lage in Afghanistan einschenken zu müssen.

In der deutschen Debatte wird ein Programm kaum erwähnt, das indes geradezu paradigmatisch für den wünschenswerten strategischen Ansatz und die notwendige vernetzte Sicherheitspolitik steht. Gemeint ist die Reintegration von Aufständischen im Rahmen des Afghan Peace and Reconciliation Programme (APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme). Ziel war es, auf diese Weise einen Friedensprozess auf allen staatlichen Ebenen in Gang zu setzen und gegnerische Kämpfer zum Wechseln der Seite zu motivieren. Dieses Programm der afghanischen Regierung, das finanziell, aber auch militärisch durch die internationale Gemeinschaft unterstützt wurde, lief von 2010 bis 2016.

Aufgabe Aufarbeitung: Die Enquete-Kommission befasste sich ab 2022 mit dem Afghanistaneinsatz mit dem Ziel, Lehren für künftige Einsätze der Bundeswehr zu ziehen. Der Zwischenbericht wurde 2024 präsentiert.

picture alliance / Metodi Popow | M. PopowIn der Evaluation dieses Programms scheint es ebenfalls eine gewisse Einvernehmlichkeit zu geben. Insgesamt habe das Programm die gewünschten Ziele nicht erreicht. Als Ursache betont ein Bericht des United Nations Development Programme (UNDP) vom April 2017 die schwierige Sicherheitslage in weiten Teilen Afghanistans. Reintegrierte und deren Familien, aber auch die Mitarbeitenden und Unterstützenden des APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme konnten nicht ausreichend geschützt werden. Tatsächlich war dies vor allem im Süden und Südosten Afghanistans, dort, wo die USUnited States-Amerikaner und Briten ihre Regionalkommandos innehatten, der Fall. Es wundert daher nicht, dass die Anzahl reintegrierter Kämpfer dort besonders niedrig war (bis 2013 weniger als 100). Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages stellt in den kurzen Ausführungen ihres Zwischenberichts vom 19. Februar 2024 die im Programm selbst angelegten Schwächen und Widersprüche heraus. Die Bewertung, das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme habe die beabsichtigte Wirkung nicht entfaltet, ist allerdings verwunderlich, da im deutschen Verantwortungsbereich, im Norden Afghanistans, die Zahlen für reintegrierte Kämpfer besonders hoch waren (bis 2013 mehr als 3.000).

Dass gerade die deutsche Seite, die von Anfang an den Einsatz bewaffneter Gewalt stark einschränkte, das auf Frieden und Versöhnung ausgerichtete APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme trotz unverkennbarer Erfolge so negativ bewertet, wirft Fragen auf. Wurde hier eine Chance vertan, weil das Potential politisch, vor allem aber auch militärisch nicht erkannt und daher nicht ausreichend unterstützt wurde? Schauen wir uns daher näher an, in welcher Situation das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme gestartet wurde, was dessen Ziele waren, mit welchen Schwierigkeiten das Programm zu kämpfen hatte und welche Rolle die internationale Gemeinschaft und dabei insbesondere die Internationale Schutztruppe (International Security Assistance Force, ISAFInternational Security Assistance Force) und ab 2015 die Mission „Resolute Support“ (RS) spielten.test|Sicherung von Frieden und ein Ende der Kämpfe sind die wichtigsten Forderungen unseres Volkes. […] Es ist eine anerkannte Tatsache, dass Sicherheit und Frieden nicht durch Kampf und Gewalt erreicht werden können. Aus diesem Grund hat die Islamische Republik Afghanistan die nationale Versöhnung an die Spitze ihrer Friedenspolitik gestellt. Wir begrüßen und unterstützen alle desillusionierten Landsleute, die bereit sind, in ihre Heimat zurückzukehren, friedlich zu leben und die Verfassung zu akzeptieren. Wir laden unzufriedene Landsleute, die nicht direkt mit dem internationalen Terrorismus in Verbindung stehen, ein, in ihre Heimat zurückzukehren.

Versetzen wir uns in das Jahr 2009. Die Taliban hatten sich in Pakistan rekonstituiert. Immer mehr Kämpfer kamen über die Grenze nach Afghanistan und lieferten sich intensivste Gefechte mit den internationalen Koalitionstruppen. Die Zahl der Zivilisten, die in Folge der Kampfhandlungen starben, nahm rapide zu. In einigen Distrikten ging die Kontrolle bereits an Aufständische verloren. Die Taliban-Führung weigerte sich, mit der afghanischen Regierung über einen Waffenstillstand zu verhandeln.

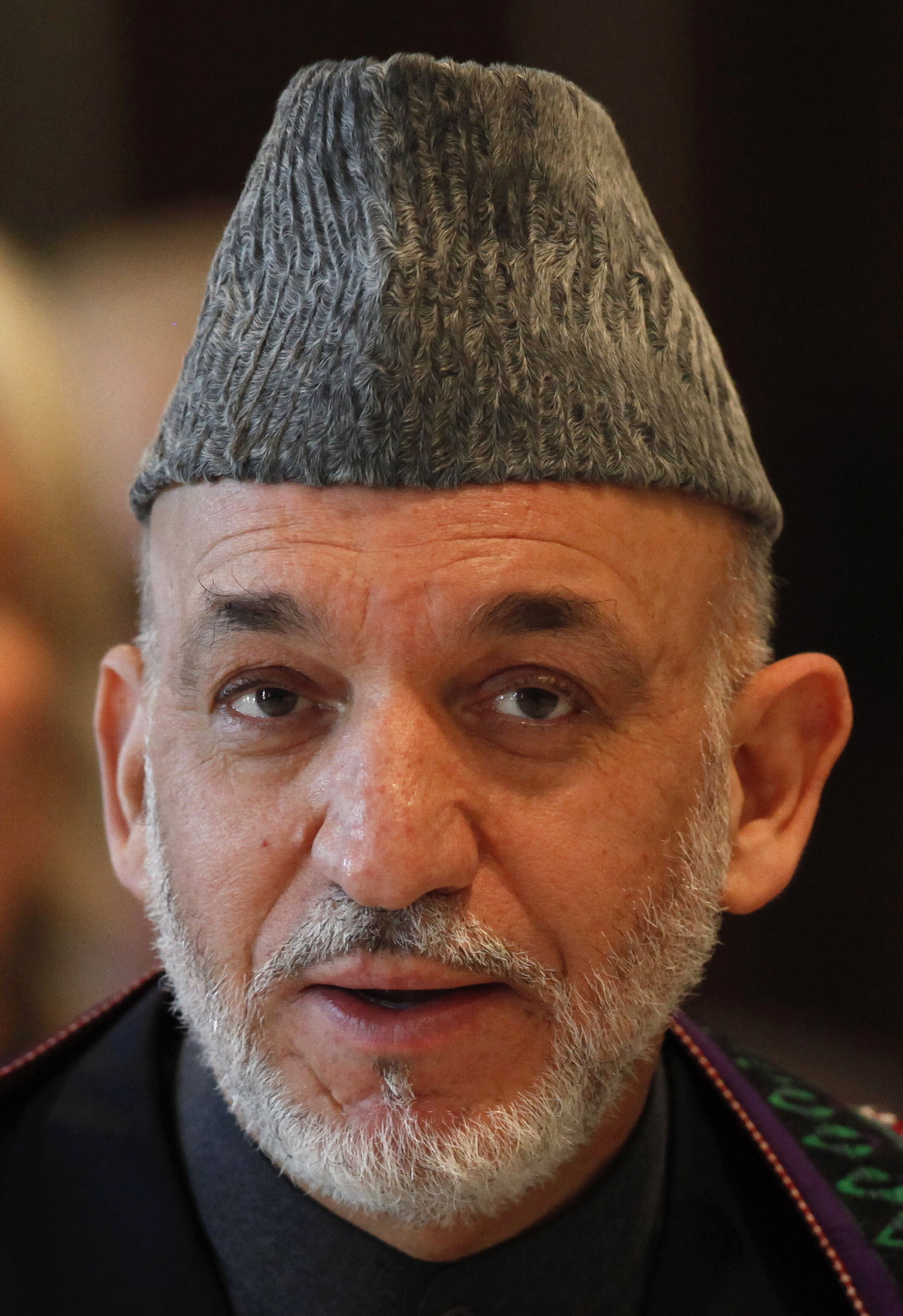

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im November 2009 startete der damalige Präsident Hamid Karsai das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme mit folgenden Worten:

Securing peace and an end to fighting are the most significant demands of our people. […] It is a recognized fact that security and peace cannot be achieved through fighting and violence. This is why the Islamic Republic of Afghanistan has placed national reconciliation at the top of its peace-building policy. We welcome and will provide necessary help to all disenchanted compatriots who are willing to return to their homes, live peacefully and accept the Constitution. We invite dissatisfied compatriots, who are not directly linked to international terrorism, to return to their homeland.

Das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme ermutigte also Aufständische, die Waffen niederzulegen und dem afghanischen Staat Treue zu schwören. Gleichzeitig wurde ein landesweiter Friedens- und Versöhnungsprozess in Gang gesetzt, um die oftmals tief liegenden Konfliktursachen zu beheben.

Mit dem APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme hatte die afghanische Regierung eine strategische Wende im Umgang mit den Aufständischen eingeleitet. Zudem beanspruchte sie die Urheberschaft und Leitung dieses Programms (Afghan led and Afghan ownership). Das war für Kämpfer, die über die Annahme des Angebotes nachdachten, sicherlich ein wichtiger Faktor. Denn das Hauptmotiv ihres andauernden Kampfes, das hatten Befragungen von bereits Reintegrierten gezeigt, war die Anwesenheit fremder Truppen in ihrem Land.

Der USUnited States-amerikanische General Stanley McChrystal übernahm am 15. Juni 2009 das Kommando über die ISAFInternational Security Assistance Force- und USUnited States-Truppen in Afghanistan. In seiner ersten Lagebeurteilung vom 30. August 2009 stellte er fest, dass ohne eine neue Strategie der Krieg in Afghanistan innerhalb eines Jahres verloren gehen würde. Damit rüttelte er die USAUnited States of America und ihre Verbündeten wach. Bereits am 4. September 2009 erließ er eine Weisung zur Aufstandsbekämpfung (Counterinsurgency; COIN), die den militärischen Anteil daran stark reduzierte. Nahezu ausschließlich zivile Mittel sollten genutzt werden; denn der bewaffnete Kampf gegen Aufständische, der nicht selten mit Tod und Verwundung auch unter der Zivilbevölkerung einhergeht, führte dazu, dass die Anzahl der feindlichen Kämpfer eher zunahm. Das Töten möglichst vieler Gegner nutzte weder dem übergeordneten politischen Zweck noch den militärischen Zielen des Einsatzes in Afghanistan. Folgerichtig war es General McChrystals Absicht, das weitere Anwachsen der Aufstandsbewegung zu verhindern und der afghanischen Regierung unter Präsident Karsai Zeit zu geben, das Land zu stabilisieren.

Stärkung der zivilen Komponente: General Stanley McChrystal, der ab 2009 das Kommando über die ISAFInternational Security Assistance Force- und USUnited States-Truppen übernahm, reduzierte den militärischen Aspekt bei der Aufstandsbekämpfung in Afghanistan erheblich.

picture-alliance/ dpa | Pete_Souza_/_White_House_/_HandoutDiesen neuen Ansatz in der Aufstandsbekämpfung nahm USUnited States-Präsident Barak Obama in seine Weisung vom 29. November 2009 weitgehend auf. Damit einher ging ein Aufwuchs der USUnited States-amerikanischen und internationalen Koalitionstruppen, die schrittweise Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die afghanischen Streitkräfte und Polizeien sowie ein Enddatum für die Einstellung eigener Kampfhandlungen.

Reintegration war ein wichtiges Element dieser neuen Form der Aufstandsbekämpfung. General McChrystal sprach davon, dass der Tod eines Aufständischen zwanzig Landsleute motiviere, den Kampf gegen die Koalitionstruppen aufzunehmen. Der Keim für das Scheitern der Aufstandsbekämpfung steckt im militärischen Erfolg auf taktischer Ebene, denn mit jeder Niederlage, die den Taliban zugefügt wurde, wurden sie stärker. Reintegration war also eins der Mittel, um aus dieser taktischen Falle herauszukommen und einen strategischen Effekt zu erzielen. Es wundert daher nicht, dass die internationalen Koalitionstruppen und dabei vor allem die USUnited States-Streitkräfte das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme auch militärisch unterstützten. USUnited States-Offiziere des Afghan-Hands-Programms, die zuvor in den Landessprachen sowie in kulturellen Gepflogenheiten ausgebildet worden waren, arbeiteten in den Reintegrationsbüros auf Provinzebene. Im ISAFInternational Security Assistance Force-Hauptquartier wurde ein Stabselement unter Führung eines britischen Zweisternegenerals eingerichtet, welches das zuständige afghanische Amt in der ministeriellen Bearbeitung des Programms unterstützte. Auch in den Regionalkommandos gab es Stabsoffiziere, die dessen Implementierung tatkräftig förderten.

Reintegration ist kein neues Konzept; sie bildet, neben Entwaffnung und Demobilisierung, den dritten Baustein in den Disarmament-, Demobilization- and Reintegration-Programmen, die schon in vielen Ländern und auch in Afghanistan vor 2009 zum Einsatz kamen. Dennoch war der Ansatz des APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme anders. Während das Disarmament-, Demobilization- and Reintegration--Programm in der Regel erst nach Beendigung eines gewaltsamen Konfliktes implementiert wird, wurde APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme mitten im Krieg eingeführt. Um es noch deutlicher zu sagen: Die afghanische Regierung erarbeitete die Grundzüge von Reintegration und Versöhnung, als die weitere Eskalation des Krieges durch die Insurgenten unverkennbar war; nahezu zeitgleich entschied sich die USUnited States-amerikanische Regierung unter Präsident Obama für eine Truppenverstärkung, um den Aufstand zum Erliegen zu bringen (to disrupt).

Seit dem Jahre 2010 wurden das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme von Präsident Karsai und die Strategie von Präsident Obama parallel umgesetzt. Es ist schwer zu beurteilen, ob und wie die afghanische und die USUnited States-amerikanische Regierung sich dabei abgestimmt haben. Gewisse Spannungen lassen sich jedoch feststellen: Aussöhnung und Reintegration auf der einen Seite standen einer Mischung von Counter Terrorism und Counter Insurgency auf der anderen gegenüber. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die afghanische Initiative vor allem bei den Angehörigen der internationalen Koalitionstruppen auf große Skepsis stieß. Kritisch fragten diese, ob eine soziale Eingliederung ehemaliger Kämpfer gelingen könnte, wenn alle Konfliktparteien den bewaffneten Kampf intensivierten.

Die oben angegebenen negativen Bewertungen des APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme stehen in einem seltsamen Kontrast zu der erstaunlich hohen Anzahl an Reintegrierten vor allem in den nördlichen und westlichen Provinzen. Ende 2013 hatten in ganz Afghanistan annähernd 8.000 Kämpfer der verschiedenen Insurgentengruppierungen das Angebot angenommen und ihren bewaffneten Kampf beendet. In den Verantwortungsbereichen der Deutschen im Norden und der Italiener im Westen Afghanistans waren die Zahlen mit jeweils rund 3.000 Reintegrierten am Höchsten unter allen Regionalkommandos. Bis zum Ende des Programms im Jahre 2016 war die Zahl auf insgesamt rund 11.000 gestiegen. Diese Erfolge hatten positive Auswirkungen auf die Sicherheitslage – für die afghanische Bevölkerung, und auch für die ISAFInternational Security Assistance Force- und spätere RS-Truppe. Selbst wenn unter den Reintegrierten einige „Trittbrettfahrer“ waren, die sich Unterstützungsleistungen erschleichen wollten, wurde zumindest verhindert, dass diese sich am Kampf der Aufständischen beteiligten. Allerdings muss eingeräumt werden, dass die Anzahl der Aufständischen im gesamten Land trotz der Reintegrationserfolge zugenommen hat. Ohne Reintegration hätte sich, so ist es zu vermuten, die Sicherheitslage allerdings noch weiter verschlechtert.

Durch das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme sollten auch die Bereiche von Regierungsführung und Entwicklung verbessert werden. Der afghanische Staat musste im ganzen Land Verwaltungsstrukturen für die Umsetzung des Programms aufbauen. Für die Bewohner von Städten und Dörfern, die ehemalige Kämpfer auf- und damit auch die Verantwortung für deren Handeln übernahmen, wurden zahlreiche Entwicklungsprojekte finanziert, die diese selbst auswählen durften. So sind Straßen, Schulen und andere Infrastrukturen, die den Menschen in den oftmals entlegenen Landesteilen unmittelbar zugutekamen, entstanden.

Reintegration: In Afghanistan wurden Reintegrationsprogramme inmitten des Krieges eingeführt. Ehemaligen afghanischen Kämpfern sollte so eine Perspektive eröffnet und die Lage stabilisiert werden.

picture-alliance/ dpa/dpaweb | epa SabawoonÜber 80 Prozent der Afghanen unterstützten das Reintegrationsprogramm, wie die Bevölkerungsumfrage der Asian Development Bank 2012 herausfand. Sie sahen darin eine Chance, die ethnische Fragmentierung ihrer Gesellschaft zu überwinden. Sie wollten den Frieden selbst in die Hand nehmen; ihre Kultur gab ihnen die Stärke, Frieden durch Versöhnung von innen heraus zu schaffen. Die Umsetzung des Reintegrationsprogramms verlief indes nicht reibungslos. So erhielten ehemalige Kämpfer über Monate hinweg nicht das ihnen zustehende Übergangsgeld. Aufbauprojekte in den Gemeinden wurden nicht kontinuierlich finanziert, was dazu führte, dass Unternehmen die Arbeiten einstellten und unvollendete Projekte bei Wiederaufnahme nicht selten verfallen waren. Schwerfällige Bürokratie und Korruption waren dafür ursächlich. Es dürfte auch Fälle gegeben haben, in denen afghanische Politiker und Beamte den Abfluss der Gelder aus Kabul absichtlich verlangsamten. Sie wollten nicht, dass bestimmte Ethnien überproportional profitierten. Nicht wenige integrierte Kämpfer äußerten daher öffentlich ihren Unmut über die Umsetzung des Programms. Allerdings griffen sie nicht erneut zu den Waffen. Manche mögen aktiven Kämpfern abgeraten haben, den Weg der Reintegration zu beschreiten. Aber bis auf sehr wenige Ausnahmen sind sie nicht wieder zu den Aufständischen zurückgekehrt, was die Zahlen der USUnited States-Offiziere des Afghan-Hands-Programms belegen.

Das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme überraschte, weil es trotz aller Mängel funktionierte sowie – im Unterschied zu vielen anderen Maßnahmen – politisch und strategisch bedeutsame Wirkungen erzielte. Allerdings ist Reintegration kein Kurzzeitprogramm. Die Erfahrungen in Afghanistan bestätigen Berichte aus anderen Ländern, wonach ehemalige Kämpfer noch viele Jahre später einer besonderen Unterstützung bedürfen. Ihre vor allem ökonomische Integration ist nicht einfach, besonders dann, wenn die Wirtschaft in dem jeweiligen Land nicht in Gang kommt.

Kooperation als Schlüssel: Auch die USUnited States-Amerikaner arbeiteten mit den afghanischen Polizeikräften zusammen, wie hier bei der Untersuchung eines Selbstmordanschlags in der Stadt Baghlan 2010.

picture alliance / dpa | Naqeeb Ahmed2016 fehlte der afghanischen Regierung, nunmehr unter der Präsidentschaft Ashraf Ghanis, die Bereitschaft, die Politik der Versöhnung und die Reintegrationsprogramme fortzusetzen. Für die internationale Gemeinschaft stand wiederum bereits der vollständige Abzug der eigenen Truppen im Vordergrund. Da das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme ein politisches Programm der afghanischen Regierung war, kommt in seiner Bewertung durch die internationale Gemeinschaft die Rolle der ISAFInternational Security Assistance Force kaum vor. Es stellt sich allerdings die kritische Frage, ob die internationalen Koalitionstruppen die Chancen des Programms erkannt und ausreichend genutzt haben. Reintegration, selbst als Teil von COIN, passt auf den ersten Blick nicht in die militärische Logik, wonach Feinde getötet oder gefangengenommen werden. Müssten ehemalige Kämpfer einer Aufstandsbewegung nicht als Mörder angeklagt und gegebenenfalls eingesperrt werden, bevor sie als ehrbare Mitglieder in die Gesellschaft zurückkehren?

Die Einsatzrealität der deutschen Einsatzkontingente im Norden Afghanistans belegt, dass Angehörige der Bundeswehr sehr wohl die Bedeutung der Reintegration erkannt hatten. Dafür gab es auch gute taktische Gründe. Gelände, das von den Taliban befreit wurde, musste gesichert werden, damit diese nicht zurückkehren konnten. Dafür reichten die eigenen Kräfte bei Weitem nicht aus. Daher wurde eine milizähnliche Polizeitruppe aufgebaut, die Afghan Local Police (ALP), die sich weitgehend aus reintegrierten Kämpfern zusammensetzte. Dass diese zum bevorzugten Angriffsziel der Aufständischen wurde, nimmt daher nicht wunder. Wenn die ALP dazu beigetragen hätte, dass die Bevölkerung sich sicherer fühlt, hätte dies die Operationsbasis der Taliban stärker untergraben. Wie ein Gefechtsbericht des damaligen Hauptmann Michael G. Andritzky zeigt, war dieser Zusammenhang auch deutschen Soldaten klar. Als ein Feldposten der ALP von zahlenmäßig weit überlegenen aufständischen Kämpfern angegriffen wurde, führte er mit seiner Kampfkompanie einen Entlastungsangriff durch.

Unterstützungskräfte: Die Afghan Local Police (ALP), die mehrheitlich aus reintegrierten Kämpfern bestand, unterstützte die Bundeswehr bei der Sicherung befreiten Geländes, wie hier während einer Mission nahe Baghlan in Nordafghanistan.

picture alliance / REUTERS | FABRIZIO BENSCHKritisch bleibt zu fragen, ob die deutsche militärische Führung die Erfolge der Reintegration im Norden Afghanistans ausreichend genutzt hat. Statt militärische Kräfte ausschließlich nach taktisch-operativen Gesichtspunkten einzusetzen, um beispielsweise wichtige Geländeteile für die Bewegungsfreiheit der Truppe zu sichern, hätten militärische Operationen darauf ausgerichtet werden können, die Rahmenbedingungen für Reintegration zu verbessern. Dazu hätte beispielsweise die Fokussierung auf Gebiete, wo Reintegration besonders erfolgreich oder erfolgversprechend war, gehört. Alle Berichte zeigen, dass die Sicherheit von Reintegrierten ein wesentlicher Faktor für Erfolg oder Misserfolg des APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme war. Auch die zivilen Akteure müssen sich fragen, ob sie den Aufbau von Justiz- und Verwaltungsstrukturen und die Durchführung der oftmals kleineren Entwicklungsprojekte in den Dörfern ausreichend unterstützt haben. Eine langfristige Einkommensperspektive war ein weiterer wesentlicher Attraktivitätsfaktor für Reintegration.

In Afghanistan ist das APRPAfghan Peace and Reconciliation Programme noch vor dem Ende des Einsatzes der internationalen Gemeinschaft gescheitert. Es wäre jedoch fahrlässig, Reintegrationsprogramme generell in die Mottenkiste der Geschichte zu legen. Reintegration bietet Chancen für strategische Effekte, die allerdings in Afghanistan nicht in ausreichendem Maße genutzt wurden. Sie sollte daher in bürgerkriegsähnlichen genauso wie in zwischenstaatlichen Konflikten – und zwar während diese noch andauern – als ein Mittel der Wahl berücksichtigt werden. Das Nachdenken darüber gehört zur strategischen Kompetenz.

In der Aufstandsbekämpfung tragen Reintegration und Versöhnung dazu bei, die tiefer liegenden Ursachen von Konflikten zu beheben und dabei gleichzeitig Sicherheit, gute Regierungsführung und Entwicklung zu verbessern. Militärisch geht es nicht primär um die Zerschlagung eines Gegners durch Kampf, es geht auch nicht allein um das Gewinnen von Herz und Verstand der Bevölkerung, sondern um ihre gemeinsame Einbindung in einen auf Versöhnung angelegten Friedensprozess. Folgerichtig müsste der Erfolg des Reintegrationsprozesses ein vorrangiges Ziel auch von militärischen Operationen sein. Dazu zählen der Schutz von Dorfgemeinschaften, die ehemalige Kämpfer aufgenommen haben, die Information verschiedener Adressaten über das Reintegrationsprogramm, die Unterstützung der zivilen Reintegrationsbehörden sowie das Mitwirken an der Koordinierung aller Maßnahmen zur Förderung von guter Regierungsführung und Entwicklung. Hochrangige militärische Führer tragen durch ihre Gespräche mit Politikern und Geistlichen dazu bei, dass diese Reintegration aktiv unterstützen. Positive Effekte könnten auch durch den Einsatz von Spezialkräften erzielt werden, indem sie gezielt besonders gewalttätige und nicht reintegrationswillige Führungskader der Aufständischen ausschalten oder, wie es die Deutschen taten, gefangen nehmen und an die örtlichen Staatsanwaltschaften übergeben. Gezielte Informationen an das Umfeld einer Zielperson könnten diese dazu bewegt, das Reintegrationsangebot anzunehmen, bevor Spezialkräfte kill and capture operations durchführen. In Gegenden, wo die internationalen Koalitionstruppen Einsätze ausschließlich nach taktisch-operativen Gesichtspunkten geführt haben, war eine Reintegration deutlich erschwert und bisweilen unmöglich.

Infrastruktur als Friedensbringer: Zahlreiche gemeinsame zivil-militärische Projekte, wie hier der Bau einer Schule in Chugha, sollten dazu beitragen, dass die Reintegration und Friedenssicherung nachhaltig wirkte.

Bundeswehr/JeserichIst Reintegration ein Weg für Krieg ohne Kampf, für Frieden schaffen ohne Waffen? Clausewitz mahnte, dass es im Kriege nur eine Währung gäbe: das Gefecht. Auch wenn es nicht zum Gefecht käme, sei die glaubwürdige Androhung doch entscheidend für das Handeln des Gegners. Auch der Erfolg von Reintegration beruht auf siegreichen Gefechten oder zumindest deren glaubwürdiger Androhung. Denn der Kämpfer, der seine Eingliederung in Erwägung zieht, macht eine Kalkulation, bei der auch seine Beurteilung eine Rolle spielt, wer in der Auseinandersetzung wahrscheinlich die Oberhand behalten wird.

Reintegration macht den bewaffneten Kampf nicht überflüssig. Sie ist kein Königsweg, um politische Ziele in einem bewaffneten Konflikt ohne den Einsatz von Gewalt zu erreichen, wie es der chinesische Strategieberater Sun Tzu als höchste Kriegskunst empfahl. Gleichwohl bietet Reintegration die Möglichkeit, Gewalt zu begrenzen. Strategen sollten daher schon zu Beginn solcher Konflikte, gegebenenfalls sogar schon in den Planungen für Eventualfälle prüfen, inwieweit Reintegration eine umsetzbare und akzeptable Option ist, um politische Ziele in einem militärischen Konflikt zu erreichen.

Uwe Hartmann, War without Fighting? The Reintegration of Former Combatants in Afghanistan seen through the lens of Strategic Thought, Berlin 2014.

Michael G. Andritzky, Kampf für Frieden und Versöhnung. In: Unbekannte Helden des Alltags. Soldaten und Ehefrauen berichten über Verantwortung, Humanität und Belastung im Auslandseinsatz. Hrsg. von Alois Bach und Carola Hartmann, Berlin 2020, S. 24–28.

von Uwe Hartmann